これまでの

「スリム=健康」

とされていた時代が、最新の研究によりその神話が崩れつつあります。

痩せていることが必ずしも健康を意味するわけではなく、むしろ痩せすぎが健康リスクを高めることが明らかになっています。

特に、低体重が引き起こすさまざまな健康問題が注目されており、骨密度の低下や筋肉量の減少が懸念されています。

「トリセツショー」でも取り上げられたように、体重だけでなく体組成や生活習慣の重要性が強調されています。

これからの健康観は、見た目のスリムさだけでなく、適切な体重とバランスの取れた生活を重視することが求められるのです。

健康的な体を維持するための新たな視点を探りましょう。

スリム神話の誤解を解く

スリム=健康はなぜ通用しなくなったのか

かつて

「スリムであることは健康の象徴」

とされてきましたが、近年この考え方は見直されています。

痩せていれば健康という単純な発想は、最新の科学や医療データに基づくと必ずしも正しいとは言えません。

「トリセツショー」でも取り上げられたように、痩せすぎはかえって健康リスクを高める一因になり得ることが明らかになっています。

例えば、痩せた体型の人でも糖尿病や骨密度の低下といった問題を抱える場合があります。

特にBMIが18.5未満のいわゆる低体重群では、健康に重大な影響を与えるリスクが指摘されています。

体脂肪と健康リスク:痩せすぎが引き起こす問題

体脂肪は健康の維持において非常に重要な役割を果たしています。

適度な脂肪は、体温を保ちホルモンバランスを整えるなど、身体の正常な機能を支える役割があります。

しかし、過度なダイエットや食事制限によって体脂肪が不足すると、冷え性や慢性的な疲労感、不眠などの症状が現れることがあります。

また、骨密度の低下も痩せすぎで懸念される問題のひとつです。

「トリセツショー」のような番組では、骨を健康に保つために適切な体重を維持することの重要性が話題となっています。

痩せ型糖尿病とは?新たな健康リスクを知る

痩せ型糖尿病とは、見た目がスリムでも糖尿病を発症するケースを指します。

筋肉量の低下により糖の代謝能力が低下することが主な原因で、痩せているからといって油断できない健康リスクと言えます。

この現象は特に、無理なダイエットや運動不足によって筋肉の量が著しく減少した場合に見られます。

また、脂肪の不足がホルモンバランスに悪影響を及ぼし、インスリンの働きを妨げる結果、血糖値が上昇しやすくなります。

適度な筋肉量と脂肪量を維持することが糖尿病の予防にもつながるため、体組成を意識した健康管理が求められます。

太りすぎよりも注意が必要な“痩せすぎ”の現実

「太りすぎは健康に悪い」

というイメージが一般的ですが、実は痩せすぎも同等以上のリスクを伴います。

例えば、痩せすぎによる低体重は骨密度の低下につながり、骨がもろくなる

「骨粗鬆症」

のリスクを高める要因となります。

また、過度に痩せていると免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなると言われています。

特に女性の場合、月経不順や将来の妊娠力低下といった課題も指摘されています。

こうした痩せすぎによる不調は、社会的なスリム神話の影響で無理なダイエットが推奨されてきた背景と無関係ではないでしょう。

健康を維持するためには適度な体重とバランスの取れた生活習慣が欠かせません。

ちょい太めが健康的といわれる理由

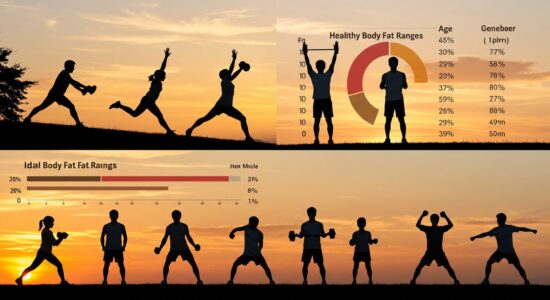

BMIが示す「健康体重」の幅を知る

BMI(体格指数)は、体重と身長から算出される指標で、日本における健康体重としてはBMI 18.5~24.9が目安とされています。

中でも、BMI 22が病気発症リスクが最も低いとされていますが、特に高齢者の場合には、やや高めのBMIが健康に寄与するケースもあります。

痩せすぎや太りすぎはどちらも健康リスクを高めるため、自分の体格に合った適正な範囲を把握することが大切です。

また、スリムであることだけを基準に健康を測るのではなく、適度な体重とバランスの取れた生活を意識することが重要です。

骨密度と体重の密接な関係

適度な体重は骨密度を維持する上で重要な役割を果たします。

体重が適切であることで骨に適度な負荷がかかり、これが骨密度の増加や維持をサポートします。

一方、痩せすぎると骨密度が低下しやすく、特に女性の場合、閉経後のホルモンバランスの変化も加わり骨粗鬆症のリスクが高まります。

「あしたが変わるトリセツショー」でも取り上げられたように、体重と骨の健康には密接な関係があるため、栄養バランスの良い食事や適度な運動などを習慣化して骨の健康を保ちましょう。

筋肉量が健康に与える影響

適正な体重を維持するために重要な要素の一つが筋肉量です。

筋肉量が十分であれば、基礎代謝が高まり、糖代謝能力が向上するため、糖尿病や生活習慣病予防につながります。

さらに、筋肉は骨を支えているため、筋力がしっかりしていることが骨の健康にも好影響を及ぼします。

逆に、痩せすぎて筋肉量が不足すると、体の疲れやすさや冷え症などの不調を引き起こしやすくなります。

適度な体重と筋肉量は、健康的な生活を歩むために密接に関連しているのです。

冷え性や肩こりにも影響する適正体重

適正な体重は、冷え性や肩こりといった日常的な体調にも影響を及ぼします。

痩せすぎると皮下脂肪が不足し、体温が下がりやすくなり、これが冷え性の一因となります。

また、適度な筋肉が不足すると血流が悪化し、肩こりや筋肉の緊張を引き起こすこともあります。

「あしたが変わるトリセツショー」でも解説されたように、痩せすぎを目指さず、少し余裕のある体重を保つことが、冷えや体の不調を防ぐためのカギとなります。

単なる見た目のスリムさを追い求めるのではなく、心地よい体調を保てる体重を目指すべきです。

女性に多い低体重とそのリスク

低体重と月経異常の危険性

女性の低体重は月経異常を引き起こす重要な要因のひとつとされています。

極端に痩せた状態になると、ホルモンバランスが崩れ、月経不順や無月経といった症状が現れることがあります。

これにより、妊娠しづらくなるだけでなく、将来的な健康にも影響を及ぼす可能性があります。

「あしたが変わるトリセツショー」でも、

「体重」

に注目しながらこうした問題に触れていました。

低栄養症候群が引き起こす体調不良

低栄養症候群は、痩せ型の女性で特にリスクが高く、体に必要な栄養素が不足することでさまざまな不調を引き起こします。

例えば、慢性的な疲労感、冷え性、不眠症が挙げられます。

また、糖質やタンパク質の不足は筋力低下や代謝の悪化を招くため、健康的な生活を送る上で大きな妨げとなります。

これらの問題は日々の食生活や体重管理が重要であることを示しています。

骨粗鬆症リスクを高める痩せ型体型

痩せ型体型は、骨粗鬆症の発症リスクを高める要因のひとつです。

体重が少ないと骨密度が低下しやすく、老後の骨折リスクが増加することがわかっています。

特に女性にとって、適度な脂肪が骨密度を保つために必要不可欠です。

「トリセツショー」でも紹介されたように、体重と骨の健康には密接な関係があり、軽視してはならない課題です。

社会的プレッシャーと美の基準の変遷

現代社会では、細身の女性像が美の基準として広く認識されてきました。

SNSやメディアの影響で

「痩せている=美しい」

というプレッシャーが若い女性を中心に広がっています。

しかし、このような価値観は過剰なダイエットや健康リスクを生む原因とも言えます。

「トリセツショー」で取り上げられたように、体重を健康的に維持することの重要性を再認識し、偏った美の基準にとらわれない意識が求められています。

健康的な体重を維持するために

バランスの良い食生活を取り入れる

健康的な体重を維持するためには、まずバランスの良い食生活を意識することが重要です。

無理なダイエットや過度なカロリー制限は、痩せすぎによる健康リスクを高める可能性があります。

日々の食事で、適切な栄養素を摂取するよう心がけましょう。

炭水化物、タンパク質、脂質はもちろんのこと、ビタミンやミネラルもバランス良く取り入れることで体調を整え、筋肉や骨の健康を維持することができます。

筋トレと適度な運動の重要性

運動不足は、筋肉量の低下や体重の増減に直結します。

筋トレを取り入れることで基礎代謝を上げるだけでなく、骨密度にも良い影響を与えることが知られています。

また、適度な有酸素運動も併せて行うと、心肺機能を向上させながら健康的な体型を維持しやすくなります。

特に、筋肉量を増やすことで糖を処理する能力が高まり、糖尿病リスクを軽減させる効果も期待できます。

体重だけでなく体組成を重視する考え方

「体重」

だけを健康の指標にするのではなく、体組成にも目を向ける必要があります。

同じ体重であっても、筋肉の割合が多い体と脂肪が多い体では健康リスクが異なります。

BMIは一つの目安として便利ですが、筋肉量や体脂肪率も総合的に評価することで、自分にとって適切な体型を見つけることができます。

例えば、筋肉が多い人は、少し体重が重くても健康的な状態である場合が多いです。

適切な休息と睡眠がもたらす健康効果

健康的な体重を維持するためには、適切な休息や睡眠も欠かせません。

睡眠不足や慢性的な疲労は、食欲をコントロールするホルモンバランスに悪影響を与え、体重の増減を引き起こす原因となります。

特に短い睡眠時間は、代謝が低下し、脂肪がつきやすい体質になると言われています。

良質な睡眠を確保することが、体調管理だけでなく精神面でも大きな効果をもたらします。

社会の中で健康な体型という意識を育てる

痩せすぎや無理なダイエットが美しいとされる風潮が、健康的な体型への認識を歪めている場合があります。

それに対抗するためには、社会全体で

「健康的な体型」

に対する意識を広めていくことが重要です。

例えば、「あしたが変わるトリセツショー」では、体重にまつわる新たな健康リスクを特集し、痩せていることが必ずしも健康ではないというメッセージを発信していました。

このような情報に触れ、自分の体に合った健康の在り方を見つける努力が大切です。

まとめ

これまで

「スリム=健康」

という価値観が大きな影響力を持ってきましたが、最新の研究や調査によってその認識は変わりつつあります。

特に、痩せすぎがもたらす低体重症候群や骨粗鬆症などの健康リスクは無視できません。

また、適度な体重は骨密度だけでなく、筋肉量や内臓の健康にも良い影響を及ぼすことが確認されています。

そのため、体重を

「見た目」

のためだけでなく

「健康の指標」

として正しく考えることが大切です。

「あしたが変わるトリセツショー」でも、このテーマを取り上げることで、視聴者が体重や健康への意識を改めるきっかけを提供していました。

例えば、BMIという指標を活用することで、自分の健康的な体重の目安をつかむことができます。

しかし、体重だけにこだわるのではなく、筋肉量や体脂肪率、バランスの良いライフスタイルを意識することが重要です。

さらに、食生活の見直しや筋トレ・適度な運動、十分な休息を重視することで、健康を支える基礎を築くことができます。

これからは、美しさや健康の基準が多様化する社会の中で、体型について無理なプレッシャーを避け、バランスの取れた体重管理を意識する時代と言えそうです。

正しい知識をもとに、自分自身の体を理解し、適切にケアする方法を探りましょう。