毎年8月、京都をはじめ近畿地方を中心に、子どもたちが主役となる夏の伝統行事

「地蔵盆」

が開催されます。

地域のお地蔵さんを清め、提灯や飾り付けで彩り、お供え物やお菓子を囲んで賑やかに過ごすこの行事は、単なるお祭りではなく、地蔵菩薩への信仰と地域社会の深い結びつきを象徴しています。

この記事では、地蔵盆の起源や歴史から、地域ごとの多様な楽しみ方、そして現代における意義まで、その魅力を深掘りしていきます。

地蔵盆とは?その歴史と起源

地蔵菩薩と地蔵盆の関係

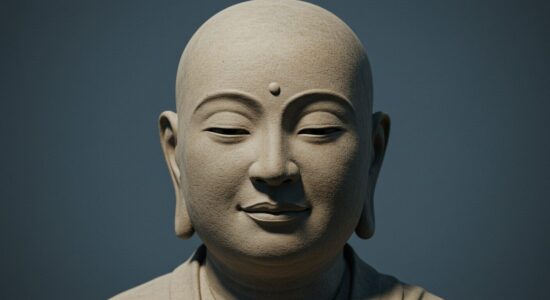

地蔵盆とは、地蔵菩薩を中心とした地域行事であり、子どもたちが主役となる夏の伝統行事です。

地蔵菩薩は、

「六道輪廻」

と呼ばれる迷いの世界をさまよう人々を救う仏さまとして、多くの場所で信仰されています。

特に子どもの守護神としての役割を持つことから、地蔵盆では子どもの無病息災や成長を祈る風習が発展しました。

また、地蔵菩薩の優しいお顔や親しみやすい雰囲気が、地域住民にとっても身近な存在として大切にされています。

地蔵盆の起源と地域性

地蔵盆の起源は、江戸時代初期にさかのぼると言われています。

当時、厄災や疫病から地域を守るための信仰が盛んであり、地蔵盆は人々の安心をもたらす役割を果たしました。

また、地域ごとに特色があり、京都をはじめとする近畿地方では壮大な飾り付けが行われる一方、北陸地方や長野市近辺では家族や近所が静かに祈りを捧げる形式も見られます。

このように、地蔵盆は地域の文化や風土に合わせて発展し、多様な形を持つ行事として根付いています。

京都を中心とした地蔵盆の広がり

地蔵盆は京都を発祥とする行事として知られています。

地域に点在する

「辻地蔵」

と呼ばれる地蔵尊を清掃し、赤や白の提灯で祠を彩る風習は、京都の地蔵盆の象徴とも言えるでしょう。

京都では、8月23日と24日を中心に各町内会などが地蔵盆を企画し、子どもたちにお菓子やお供え物を配る伝統が続いています。

近年では

「京都地蔵盆」

として観光客にも知られ、多くの人がその独特の風情を楽しみに訪れる行事となっています。

地蔵信仰の背景と社会的な意義

地蔵盆の背景には、地蔵信仰と地域社会の結びつきが深く関わっています。

地蔵菩薩は、子どもを守るだけでなく、地域全体を見守る存在としても広く信仰の対象となってきました。

特に災害や疫病が頻発した時代には、地蔵菩薩への祈りが住民同士のつながりを強めるきっかけとなりました。

現代においても地蔵盆は、地域コミュニティを維持し、世代間の交流を促進する重要な行事となっています。

そのため、京都をはじめとする多くの地域では、この伝統を守ることが大切だと考えられています。

地蔵盆の行事内容とその魅力

町ごとに異なる地蔵盆の特色

地蔵盆は地域ごとに異なる特色を持つ行事として知られています。

京都を中心に行われる伝統的な地蔵盆では、地蔵菩薩を祀る祠が装飾され、町内ごとに趣向を凝らしたイベントが行われます。

一方で、地域によっては

「数珠繰り」

や

「お地蔵さん巡り」

といった独自の風習が見られます。

このように、地蔵盆は各地の風俗や文化が色濃く反映された行事であり、地域ごとの違いが地蔵盆の魅力を深めています。

子どもたちが主役!楽しみ方と重要性

地蔵盆は、何よりも子どもたちが主役となる行事です。

地蔵菩薩が子どもたちの守り神とされていることから、地蔵盆には子どもたちが楽しめる催しが多く設けられています。

例えば、京都地蔵盆では縁日さながらの遊びやゲームが開催され、お供え物として配られるお菓子は子どもたちにとって大きな楽しみの一つです。

また、地蔵盆の準備や進行には地域住民が積極的に参加し、大人と子どもが交流を深める場としても重要な役割を果たしています。

お供え物やお菓子の意味と伝統

地蔵盆に欠かせないのがお供え物の存在です。

京都地蔵盆のお供え物としては、花や果物、餅などが一般的に使われ、これらは地蔵菩薩に感謝の気持ちを捧げる意味を持っています。

また、子どもたちには祠に供えられたお菓子が分け与えられ、これは一種のご利益としての役割を担っています。

こうした習慣は、地蔵盆がただのお祭りではなく、地蔵信仰に根差した由緒ある行事であることを象徴しています。

赤と白の提灯や装飾の意図

地蔵盆を彩る赤と白の提灯は、地蔵菩薩への祈りと地域を明るく照らす役割を持っています。

提灯には町内ごとの工夫が施されたデザインが多く、地域の個性を表現する重要な要素ともなっています。

特に京都地蔵盆の提灯は、伝統的な美しさが際立ち、町並みに季節感を添えます。

この装飾は単なる飾りではなく、地域住民が一丸となって行事を盛り上げる象徴としても意味深い存在です。

地蔵盆を支える地域の絆

町内会や地域住民の役割とは

地蔵盆は、地域住民が協力して運営する伝統行事です。

京都をはじめ、多くの地域では町内会や子ども会が中心となり、開催の準備や企画を進めます。

地元のお地蔵さんの掃除や飾り付けから、提灯や供物の準備、イベントの開催まで、多岐にわたる役割を分担します。

特に

「京都地蔵盆の提灯」

や

「京都地蔵盆のお供え物」

は、地域住民が一体となって用意することで、日常と違った特別な空間を作り出しています。

これらの活動を通じて、住民同士のコミュニケーションや連携が深まり、地域全体の絆が強まる機会となっています。

子どもと大人をつなぐ場としての地蔵盆

地蔵盆は子どもたちが主役となる行事として知られていますが、その場を支える大人たちとの交流が魅力の一つです。

地域の大人たちが行事の準備やお世話をする中で、子どもたちは地域との関わりを学び、安心感を得られます。

京都地蔵盆では、祭りの中で子どもたちが提灯を掲げたり、福引きや遊びを楽しむ姿が見られますが、それを見守る大人たちとの温かな交流が印象的です。

こうした体験を通じて、子どもたちは地域の中での役割や、人と人との絆の大切さを自然に感じ取ることができます。

時代とともに変化する地蔵盆の形

地蔵盆は、時代の流れとともに少しずつ形を変えてきました。

昔は8月23日や24日に行われるのが一般的でしたが、近年では参加しやすい土日を開催日に選ぶ地域も増えています。

また、かつては多くの子どもたちが集まり賑やかに行われていた地蔵盆ですが、少子化の影響で規模が縮小するケースも少なくありません。

それでも、地域の特色や事情に応じた形で工夫を凝らしながら続けられています。

たとえば、京都地蔵盆では各家庭の子どもの名前を記した提灯を吊るし、子どもたちが中心となる行事を工夫しながら守り続けています。

現代において守るべき伝統の意義

地蔵盆は、地域の伝統や絆を継承するという重要な意義を持っています。

現代では都市化や人口減少により、地域コミュニティが希薄になることもありますが、その中で地蔵盆は世代を超えたつながりを生む貴重な場として機能しています。

また、地蔵菩薩への信仰という精神的な支柱を中心に、地域住民が共に祈り、楽しむことで、日常生活では得られない特別なひとときを共有できます。

このような行事を守り伝えることにより、地域文化や風習の価値が次世代に伝えられるのです。

地蔵盆の今と未来

地蔵盆の課題:人口減少と地域文化の存続

地蔵盆は京都を中心とした近畿地方で長く親しまれてきた伝統行事ですが、現代においていくつかの課題に直面しています。

その一つが人口減少と地域の高齢化問題です。

特に地方では子供の数が減少しており、地蔵盆の主役である子供たちが集まりにくくなっているという現状があります。

また、行事を運営する町内会や地域住民の高齢化も進行しており、行事にかかる労力を支える人手が足りないという悩みを抱えています。

これらの課題は、地蔵盆に限らず地域文化の存続全般に共通する問題といえるでしょう。

近年注目される地蔵盆の観光資源としての可能性

一方で、地蔵盆が観光資源としての注目を集めるようになっています。

京都地蔵盆はその伝統的な風習や彩り豊かな提灯の装飾など、観光客にとっても魅力的です。

近年では地域の活性化を目的に、地蔵盆の行事を国内外の観光客に公開する動きも見られます。

特に

「京都地蔵盆の提灯」

や

「京都地蔵盆のお供え物」

など、地蔵盆ならではの文化財的な意義が認識されることにより、観光面での価値が再評価されています。

こうした取り組みが地域の振興に貢献し、伝統の継承を後押しする可能性を秘めています。

次世代に伝えるための取り組みとは

地蔵盆を未来へと受け継ぐためには、地域住民や行政の積極的な取り組みが不可欠です。

たとえば、地元の学校や保育園と連携し、地蔵盆の歴史や意味を次世代に教える教育プログラムを導入する試みが行われています。

また、地蔵盆の準備を子供たちに体験させることで、伝統文化への理解を深めてもらう努力も進められています。

さらに、参加者の負担を軽減するために、自治体が支援を行い、新たな形で地域コミュニティを活性化させる取り組みも今後重要な要素となるでしょう。

地蔵盆と共に地域の未来を考える

地蔵盆の存続は単に伝統行事を守るだけでなく、地域の未来を考える手がかりともなります。

地蔵盆は、地域住民が協力し合い、子供たちを中心に交流を図る場であると同時に、地域のつながりを育む重要な機会でもあります。

この行事を通じて得られる絆や体験は、今後の地域社会づくりにおいても重要な役割を果たすでしょう。

地蔵盆が次世代に継承されることで、地域のアイデンティティが深まり、文化的な価値や地域の魅力がさらに高まることが期待されます。

まとめ

地蔵盆は、京都をはじめとする地域社会に深く根付いた夏の伝統行事であり、多くの人々に親しまれています。

その歴史は古く、地蔵菩薩への信仰と地域の絆を象徴するものとして、江戸時代から続いてきました。

「地蔵盆とは何か」

を理解することは、地域文化や風習を知り、次世代へ繋げていく重要な第一歩となります。

現在、京都地蔵盆はいつ行われるのか、どのような内容を持つのかについて再認識される一方、少子化や地域の変化に直面しています。

それでも、お供え物や提灯をはじめとする行事の伝統的な要素は、多くの地域で大切に守られています。

京都地蔵盆のお供え物や提灯が彩る光景は、地域の人々にとって特別な風景であり、また観光資源としての可能性も持つ貴重な文化的財産です。

少子化や社会の変化に伴い、地蔵盆の形は変わりつつありますが、その精神は決して薄れることはありません。

次世代へ伝えるための取り組みが進められ、地域の絆と伝統の意義が再認識されています。

今後も地蔵盆を通じて地域の未来を見つめ、豊かな文化を育てていくことが期待されています。