「ただの胸やけ」

と軽く見ていませんか?

実はその不快感、体の危険信号かもしれません。

この記事では、多くの人が経験する胸やけが、逆流性食道炎をはじめとする食道トラブルの初期症状である可能性を深掘りします。

放置することで進行し、最悪の場合、食道がんにつながるリスクも。

日々の生活習慣が引き起こす胸やけの原因から、早期発見のためのセルフチェック、そして予防と改善策まで、あなたの食道の健康を守るための知識を網羅的に解説します。

胸やけのサインを見逃さず、健康な未来のために今できることを知りましょう。

胸やけの正体とは?ただの不快感ではない

胸やけが示すカラダからのサイン

胸やけは、ただの一時的な不快感ではなく、カラダからの重要なサインと言えます。

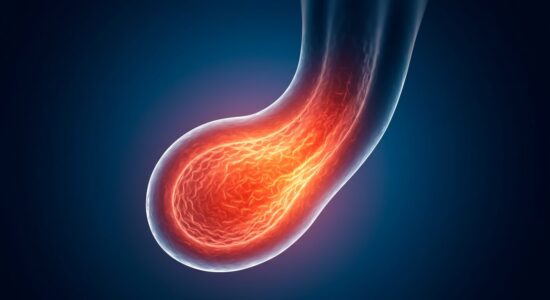

その原因の一つとして挙げられるのが、胃酸が食道へ逆流することで炎症を引き起こす逆流性食道炎です。

この症状により胸部に焼けるような熱感や、酸っぱい液体がのどまで上がってくるような不快感が感じられます。

胸やけは食道の健康状態を反映していることが多く、これを無視するとさらなるトラブルに発展する可能性があります。

早めに気づくことが重要です。

逆流性食道炎の初期症状と見逃しがちな兆候

逆流性食道炎の初期症状として多いのは、胸やけや胸骨部分の痛みです。

しかし、これらは食後の一時的な症状と軽視されがちです。

一方で、日常生活でつかえ感や喉の違和感を感じる場合もありますが、このような症状は見落とされやすい傾向にあります。

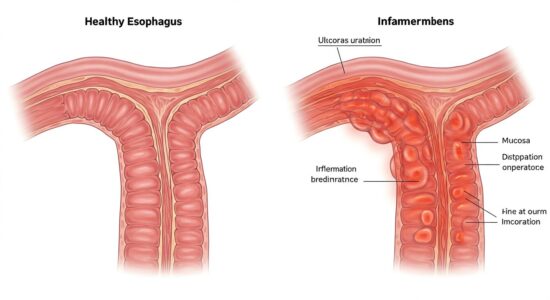

この病気は放っておくと粘膜が傷つき、慢性的な炎症状態になる恐れがあるため、早期の診断と対策が必要です。

胸やけがつながる食道トラブルとは

胸やけを軽視していると、逆流性食道炎が進行し、食道裂孔ヘルニアや食道がんといった重大な病気につながるリスクがあります。

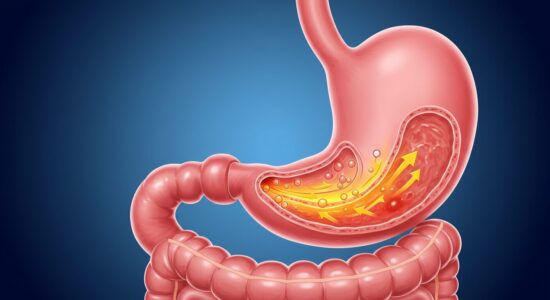

例えば、逆流した胃酸が食道の粘膜を長期間にわたって刺激すると、食道の正常な細胞が徐々に損傷します。

その結果、バレット食道や食道粘膜のびらん、ひいては食道がんといった深刻な問題を引き起こす可能性があります。

胸やけを引き起こす原因と改善策

胸やけの原因は多岐にわたりますが、主に以下のようなものがあります。

猫背やリモートワーク時の悪い姿勢が胃に圧をかけること、早食いや不規則な食事時間、脂肪分の多い食事、さらに食事後すぐに横になるなどの生活習慣が挙げられます。

改善策として、食後少なくとも3時間は横にならない、適度な運動を取り入れる、胃酸の逆流を防ぐ姿勢を心がけることが重要です。

また、ストレス管理も胸やけ予防の効果が期待できます。

日常生活が影響する胸やけリスク

日常生活の中で知らず知らずのうちに胸やけのリスクが高まる行動を取っていることがあります。

例えば、長時間のスマホ使用による不良姿勢や、リモートワークの普及による運動不足、さらにストレスが要因となって胃酸の分泌が増加し、胸やけが起こりやすくなります。

また、偏った食生活や過剰な飲酒、喫煙もリスクを高める要因です。

これらの生活習慣を見直すことで、胸やけや食道トラブルを予防できる可能性があります。

逆流性食道炎が引き起こすさらなる危険性

逆流性食道炎とはどのような病気か

逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流してしまうことで炎症を引き起こす病気です。

この状態が慢性的に続くと、食道の粘膜が傷つき

「びらん」

や

「潰瘍」

を伴うこともあります。

主な症状としては、胸やけや胸の痛み、酸っぱいものがこみ上げてくる感覚などが挙げられます。

現代では、食生活や姿勢の影響もあり、日本人成人の約10%~20%がこの病気に悩まされていると言われ、

「新国民病」

とも呼ばれるほど身近な存在になっています。

放置すると危険!進行する病気のサイン

逆流性食道炎を放置しておくと、病気が進行するリスクが高まります。

そのままでは、食道の炎症が慢性化し、粘膜が傷ついて出血や狭窄(きょうさく:食道の狭まり)が発生することがあります。

また、粘膜の損傷が長期にわたる場合、食道がんに進行する可能性も指摘されています。

定期的な検査や症状の軽いうちからのケアが重要です。

高齢者に増加する食道裂孔ヘルニアの影響

高齢者に多く見られる食道裂孔ヘルニアは、胃の一部が横隔膜の隙間から胸腔内へ押し上げられる状態です。

この症状により、胃酸の逆流がさらに悪化し、逆流性食道炎を引き起こすリスクが高まります。

また、ヘルニアが進行すると消化器全体の不調にもつながるため、特に高齢者は注意が必要です。

早期発見や状態の確認のためには、内視鏡検査が有効とされています。

食道がんに至る可能性とそのリスク

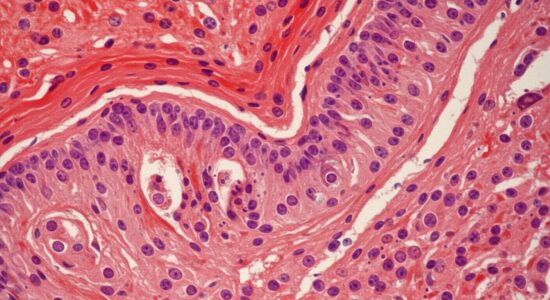

逆流性食道炎の慢性化や放置によって、食道がんへと発展する可能性があります。

特に

「バレット食道」

と呼ばれる状態(食道下部が胃に近い環境に変化する病態)が発生すると、がんのリスクが高まることが知られています。

また、飲酒や喫煙の習慣がある方、お酒を飲むと顔が赤くなりやすい方は、食道がんの発症リスクが高いとされています。

食道がんの治療法としては、食道亜全摘胃管再建が選択肢の一つですが、進行を防ぐためにも早期の対応が欠かせません。

食道トラブルの長期化による生活への影響

食道トラブルが長期化すると、日常生活にも多大な影響を及ぼします。

例えば、胸やけや胸の痛みが頻繁に起きることで、食事や睡眠への妨げとなり、生活の質が低下します。

また、慢性的な不調がストレスを助長するケースも多く、精神的な負担も重くなります。

こうした症状を軽視せず、適切な治療や生活改善を行うことで、より良い生活を目指すことが重要です。

初期症状の重要性と早期発見の方法

症状が軽いうちの行動が鍵

胸やけや胸の痛みを軽視していませんか?これらの症状が軽いからと言って放置するのは非常に危険です。

初期の段階で身体に何らかの異常が起きているサインを見逃してしまうと、知らず知らずのうちに症状が進行し、食道裂孔ヘルニアや逆流性食道炎、さらには食道がんといった深刻な問題に発展する可能性があります。

症状が軽いうちに積極的に対策を行うことが重要であり、例えば規則正しい食生活や姿勢の改善などの生活習慣の見直しが効果的です。

また、「健康カプセル!ゲンキの時間」でも紹介されていたように、早期の対応が体への負担を軽減し、生活をより快適なものにします。

内視鏡検査の大切さと早期発見のメリット

食道のトラブルを早期に見つけるためには、内視鏡検査が不可欠です。

内視鏡検査は食道の状態を直接確認できる唯一の方法で、逆流性食道炎による粘膜のびらんや早期の食道がんといった疾患を見逃さずに発見することができます。

内視鏡検査を受けることで、症状が進行する前に適切な治療を開始できるだけでなく、心配を取り除くことにもつながります。

また、「ゲンキの時間」でも触れられていましたが、定期的な検査を行うことで無症状の段階でも異常を発見できる可能性が高まりますので、

特にリスクがあると感じる方は検査の導入を検討しましょう。

食道トラブルを早期発見するためのセルフチェック

普段から胸やけや胸の違和感を感じることがある場合、まずセルフチェックを心がけましょう。

例えば、食べ物が喉を通りにくい感覚、口の中が酸っぱく感じることが増えた、胃から何かが逆流してくるような違和感を感じた場合は、食道トラブルの可能性があります。

また、夜間に胸が焼けるような感覚がある場合や、喉や胸のつっかえ感が続く状態も見逃してはなりません。

「健康カプセル!ゲンキの時間」でも、こうした日頃の小さな変化を見過ごさずに気を配る重要性が述べられていました。

気になる症状があれば早めに医師の診断を受けることをおすすめします。

胸やけ発生時に受けるべき医療的アプローチ

胸やけが頻繁に起こる場合、専門医に相談し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

例えば、逆流性食道炎による胸やけであれば、生活習慣の改善だけでなく、薬物療法や食道の状態を整える治療が必要になることがあります。

また、高齢者に見られる食道裂孔ヘルニアなどの疾患も考えられるため、単なる不快感と自己判断せず、医療機関を受診することが推奨されます。

食道が炎症を起こしている段階で適切なアプローチを行うことで、食道亜全摘胃管再建のような大がかりな手術を回避できる可能性も高まります。

胸やけを経験した際は、原因を突き止め正しい治療を選択することが大切です。

胸やけ・食道トラブル対策としての生活改善

食生活と運動がもたらす食道への影響

胸やけや食道トラブルを予防・改善するためには、毎日の食生活と運動が重要です。

食事では、適切な栄養バランスを意識し、脂っこい食べ物や刺激物を控えることがポイントです。

食事のタイミングにも注意が必要で、寝る直前の食事は避け、食後少なくとも3時間は横にならないようにしましょう。

一方、適度な運動は胃酸の逆流を抑える効果が期待されます。

ウォーキングや軽いストレッチなど、無理のない運動を日常に取り入れることが大切です。

食道健康を守るための生活習慣の具体策

食道の健康を守るには、いくつかの生活習慣を見直す必要があります。

不規則な食事は避け、できるだけ決まった時間にバランスの取れた食事を取りましょう。

また、早食いでは食べ物が適切に消化されず、胃に負担がかかりやすくなりますので、よく噛んでゆっくり食べることを心がけましょう。

さらに、ストレスが食道トラブルを悪化させる場合があるため、リラックスできる時間を作ることも重要です。

治療・予防のための推奨される食事法

逆流性食道炎やその他の食道トラブルの改善には、特定の食事法が役立つことがあります。

たとえば、食物繊維が豊富な野菜や果物を積極的に摂取することで、消化をスムーズにし、胃への負担を軽減できます。

また、酸っぱい果物やスパイスの強い料理は胃酸の分泌を促進する可能性があるため控えるべきです。

炭酸飲料やカフェイン飲料も影響を与えるため、適量を守るか控えめにすることをおすすめします。

飲酒や喫煙の影響を知り、正しい選択を

飲酒や喫煙は、食道に深刻な悪影響を及ぼすことが知られています。

特にアルコールを多量に摂取すると、食道の粘膜が刺激され、炎症を悪化させることがあります。

さらに、お酒で顔が赤くなる体質の方は、アルコール代謝が弱く、食道がんのリスクが高まるとされています。

また、喫煙も食道の防御機能を低下させる原因となるため、早めの禁煙が望ましいと言えます。

これらのリスクを理解し、健康的な選択をすることが必要です。

ストレス管理がカギとなる理由

ストレスは胸やけや食道トラブルに直接的な影響を与える要因の一つです。

ストレスが溜まると、胃酸の分泌が過剰になり、それが逆流性食道炎を悪化させる原因になることがあります。

そのため、心身のバランスを取るストレス管理が非常に重要です。

リラクゼーション法や趣味を持つことで、ストレスを解消する時間を作りましょう。

また、十分な睡眠を取り、規則正しい生活を送ることも食道の健康維持に欠かせません。

まとめ

胸やけや逆流性食道炎は多くの人に身近なトラブルですが、その背後には重大な食道の問題が潜んでいる可能性があります。

特に放置された場合、食道裂孔ヘルニアや食道がんといった深刻な病気に発展するリスクがあります。

番組『健康カプセル!ゲンキの時間』でも紹介されたように、食道トラブルは初期の段階で発見し、早めに対策を講じることが重要です。

例えば、内視鏡検査は早期発見に大きく貢献し、症状が軽いうちに適切な医療を受けることで大事に至るのを防げます。

また、日常生活の改善も食道を健康に保つポイントです。

食後すぐに横にならない、適度な運動をする、ストレスを軽減するなどの取り組みは、逆流性食道炎の予防に非常に効果的です。

今回の情報をきっかけに、普段の食生活や生活習慣を見直してみませんか。

胸やけはただの不快感と見過ごさず、健康の重要なサインと捉えることで、未来のリスクを軽減する手助けになります。

ぜひ、健康的な生活を送るための第一歩として、症状の早期発見と適切な対策を心がけてください。