日本の伝統食、納豆。その独特の風味と栄養を支える納豆菌は、実は私たちの想像を超える驚異の生命体です。

数千年にわたり生き延びる強靭な生命力、そしてインフラ、環境、医療など多岐にわたる応用可能性。

そんな納豆菌の知られざる真実を追い求める

「納豆菌ハンター」

たちがいます。

彼らの独自の探索手法によって明らかになる衝撃の発見とは?

この記事では、納豆菌の持つ科学的なパワー、世界へと広がる日本の納豆文化、そしてこの小さな微生物が未来をどう変えうるのか、その全貌に迫ります。

納豆菌とは?古くて新しい伝統

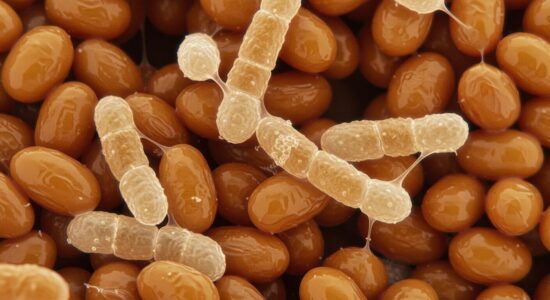

納豆の起源と発展

納豆は日本の伝統的な発酵食品のひとつで、その起源には諸説あります。

一説によると、古代日本で煮た大豆を藁で包む際に自然発生した納豆菌によって発酵が進み、納豆が誕生したとされています。

この技術は戦国時代には兵士の携帯食として広まり、江戸時代には一般庶民の間で広く食されるようになりました。

特に朝食文化の中で定着した納豆は、現在でも多くの家庭で愛されています。

現代ではその発酵に関わる

「納豆菌(バチルス・サブチリス)」

が注目を集めており、伝統食品としてだけでなく、医療や環境分野でも研究が進められています。

「所さん!事件ですよ」でも取り上げられたように、納豆の発展には科学の進化が大きく貢献しています。

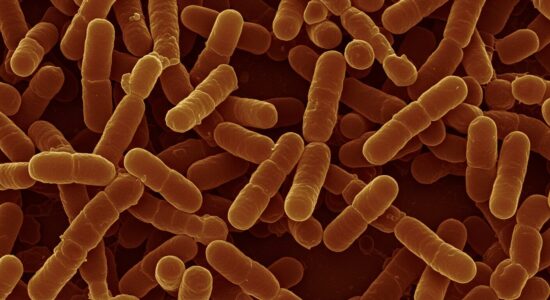

納豆菌の特徴:その驚異の生命力

納豆菌の特徴の中でも特筆すべきは、その驚異的な生命力です。

この菌は

「芽胞」

と呼ばれる特殊な形態になることで、乾燥状態や高熱、紫外線などの過酷な環境でも数千年にわたり生存することが可能です。

この性質は他の多くの微生物には見られない特殊な適応能力であり、科学者たちの関心を集めています。

また、栄養の整った環境では驚異的なスピードで増殖し、わずか20分ごとに分裂することができます。

その結果、16時間で40億個もの個体数に達することもあります。

このような増殖力が、納豆特有のネバネバを生む要因となっており、その粘りの強さは食品としての納豆の品質に大きく影響する要素です。

「所さん!事件ですよ」でも言及されたように、この強靭な生命力が地球外生命体に例えられることもあり、納豆菌は単なる

「食品の菌」

だけではなく、その可能性を超えて注目されています。

なぜ納豆が世界に広がったのか

かつては日本国内のみで親しまれていた納豆ですが、近年では世界各地へと広がり、特にアメリカでは新しいトレンドとして注目されています。

きっかけは、著名なアメリカのシンガー、リゾがSNSで納豆を紹介し、その健康効果や独特の味わいが瞬く間に広まったことです。

これにより、ボストンやニューヨークなどでは現地で

「ご当地納豆」

が製造されるようになり、多くのファンを獲得しています。

さらに、納豆菌のプロバイオティクス効果が健康意識の高い消費者に支持されるようになったことも、納豆の世界的な普及に寄与しています。

納豆はもはや日本だけの伝統食品ではなく、健康志向や発酵食品ブームを背景に、新しい形で国際的な文化交流の架け橋となっています。

このような広がりを見せる納豆ですが、その根底にあるのはやはり

「納豆菌」

の力です。

この小さな微生物が、日本発の伝統食品を世界に広める原動力となっています。

納豆菌ハンターの秘密とは?

納豆菌ハンターが行う独自の探索手法

納豆菌ハンターとは、納豆菌を探し出し、新たな可能性を追求する専門家のことです。

彼らの探索方法は独特で、自然界のあらゆる場所、例えば土壌、植物、さらには湖や湿地などにも足を運びます。

特に、生命が過酷な環境でも存続できる

「納豆菌の芽胞」

に着目し、厳しい条件下から新しい株を発見することが多いです。

納豆菌は、非常に強い生命力を持つことで知られていますが、それを活用するためにハンターたちは最新の科学技術を利用しています。

例えば、無菌状態の実験室で培養を行い、どの環境で納豆菌が最も繁殖するかを解析することも重要な手法です。

また、大型のセンサーや機器を使って、本来は納豆とは無関係そうな環境からも菌を見つけ出すチャレンジを行っています。

これにより、未知の菌株の発見が進み、納豆菌の可能性を拡張しているのです。

探し出された納豆菌の新種とその発見秘話

これまでの納豆菌ハンターの活動を通じて、多くの新種が発見されています。

その中には、従来の納豆菌と異なる性質を持つものも見つかっています。

例えば、高温環境に特に強いものや、従来よりも粘りを強化した新種などです。

あるハンターは、山の湿地帯で新種の納豆菌を発見しました。

この菌は特殊な芽胞を形成し、乾燥だけでなく高い紫外線にも適応できるという特性を持っていました。

この発見は偶然ではなく、長年にわたる地道な探索と試行錯誤の結果です。

彼らの努力が、「所さん!事件ですよ」のような番組でも紹介され、納豆菌の驚くべき可能性を社会に広める役割を果たしています。

納豆菌研究の最前線:未知の可能性を追う

納豆菌研究の最前線では、科学者や研究者たちが多岐にわたる分野で菌の可能性を模索しています。

その一例が、納豆菌を用いた海洋ゴミ問題の解決です。

一部の研究により、納豆菌が分解酵素を生成し、プラスチックなどの難分解性物質を生分解可能にする可能性が見出されています。

さらに、納豆菌の増殖力を利用して老朽化したインフラの補修や、医療分野での新しい治療法の開発にも応用が期待されています。

近年のバイオテクノロジーの進歩により、納豆菌を基盤としたエコ素材やエネルギーの生産が現実のものになりつつあります。

納豆菌についての研究が進むにつれ、その利用可能性はますます広がっています。

納豆ハンターたちの行動力と、科学者たちの飽くなき探究心が、新しい未来の扉を開けようとしています。

科学が解析する納豆菌のパワー

納豆菌の力:インフラを救う役割

納豆菌は驚異的な生命力を持つ微生物として知られており、その特徴は古くから研究者たちを魅了してきました。

その中でも特に注目されているのが、インフラ分野での活用です。

納豆菌は、老朽化したコンクリート構造物の補修や、海洋汚染を防ぐ対策に役立つ可能性が指摘されています。

例えば、納豆菌が生成するネバネバ物質は、生物由来の接着剤としての可能性が高く、ひび割れたコンクリートを補修する材料として活用できると考えられています。

また、海洋ゴミ問題においても、納豆菌の分解能力を利用してプラスチック汚染を減らす取り組みが模索されています。

NHKの「所さん!事件ですよ」でも取り上げられたように、この小さな菌がインフラ問題解決の一翼を担う日が近いかもしれません。

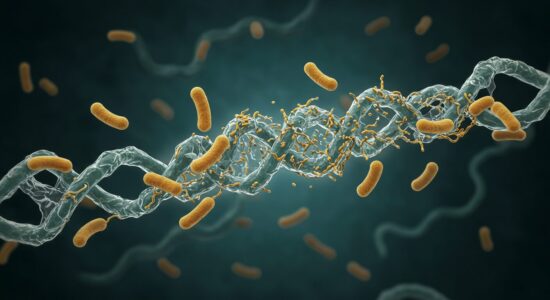

バイオ技術と納豆菌の融合

近年では、バイオ技術と納豆菌を融合することで新たな価値を生み出そうとする研究が進められています。

納豆菌は

「芽胞」

と呼ばれる特殊な形態への変化が可能であり、この芽胞は極めて過酷な環境下でも生存する能力を持っています。

この特性を応用し、農作物の防腐剤や災害時の長期保存食の研究が進められています。

また、納豆菌を遺伝子工学で改良し、特定の有機物を分解する能力を高める試みも行われています。

これにより、食品ロスの削減や、廃棄物処理の効率化が期待されています。

日本発の伝統的な菌が、最先端のバイオ技術と組み合わせることで未来を切り拓く、それが現代の納豆菌研究の姿なのです。

健康・環境分野での驚異的な応用事例

納豆菌は、健康や環境分野でもその力を発揮しています。

納豆菌が生成する

「ナットウキナーゼ」

という酵素が、血栓溶解作用を持ち、高血圧や動脈硬化の予防に役立つことが知られています。

これにより、納豆は日本国内のみならず、世界でも健康志向の高い人々から注目を集めるようになりました。

一方で、納豆菌は環境問題解決にも寄与しています。

海洋プラスチック汚染問題への取り組みの一環として、納豆菌の分解力を活用する研究が進んでおり、そのポテンシャルが注目されています。

また、土壌の改良材として使用することで、農作物の生産性を高め、持続可能な農業を支える役割も果たしています。

このように、納豆菌は人の健康から地球環境まで、幅広い分野で重要な存在となりつつあります。

世界が注目する日本の納豆菌文化

全米で話題沸騰!NATTOの新たなトレンド

日本の伝統食である納豆が、近年アメリカ全土で大きな注目を集めています。

その人気のきっかけは、グラミー賞を受賞したシンガーであるリゾがSNSで納豆を紹介したことです。

この投稿はたちまち拡散し、健康志向が高まる中で日本の発酵食品が

「スーパーフード」

として認識されるようになりました。

以前は冷凍輸入された日本製の納豆だけがアメリカ市場に流通していましたが、ボストンやニューヨークなどで地元特有の

「ご当地納豆」

が作られる動きも見られています。

これらの地元納豆は、現地の味覚に合ったアレンジを施されており、新たな納豆文化が誕生しています。

納豆菌の持つ驚異的な生命力や栄養価の高さが注目され、アメリカでの

「NATTO」

人気は今後ますます広がることが期待されています。

異文化交流としての納豆食の広がり

納豆はその特有の粘りと風味から、一部では敬遠されがちな食品と考えられていました。

しかし、近年では異文化交流の一環として受け入れられるようになり、幅広い人々がその魅力を再発見しています。

特にアジアを中心に

「ヘルシーライフ」

を象徴するアイコンとしての地位を確立しており、和食ブームの一環で注目を集めています。

アメリカの大都市では、納豆を使用したフュージョン料理が誕生しています。

例えば、納豆のペーストをディップとして使ったり、サラダのトッピングとして利用したりするなど、現地の食文化と掛け合わせた独自の調理法が広がっています。

このような活動を通じて、納豆が異文化交流の架け橋の役割を果たしているのです。

納豆菌と日本人の知恵の物語

納豆菌は日本の伝統的な食文化を支える重要な存在であり、そのルーツには日本人の知恵が詰まっています。

古くから納豆菌の働きは親しまれ、

「バチルス・サブチリス」

という学名を持つその特性が、健康と美味しさを提供する食材として評価されています。

納豆を作る際に、自然界から納豆菌を巧みに採取し利用する方法は、昔から厳密に受け継がれてきました。

中でも、藁を使った伝統的な製法は納豆菌の生命力と自然の調和を活かしたものです。

このような日本人の知恵の活用が、納豆というユニークな食品を育てただけでなく、現代にも多くの示唆を与えています。

2025年のNHK番組「所さん!事件ですよ」でも特集され、納豆菌が持つ可能性や、地球環境や健康にどう貢献できるのかが詳しく紹介されています。

このようなストーリーを通じて、納豆菌という小さな存在が、地球規模で注目される理由を再認識することができるのです。

未来への展望:納豆菌が変える世界

SDGs達成に役立つ納豆菌の多様性

納豆菌は生命力が非常に強く、多くの分野で活用の可能性が示されています。

この特性は、持続可能な社会を目指すSDGsの達成にも役立つと考えられています。

例えば、納豆菌が持つ高い分解能力を利用して、海洋ゴミ問題の解決に寄与する技術が研究されています。

また、老朽化したインフラ対策にも応用できる可能性があり、納豆菌が出す粘り成分を使った補修材の開発が進められています。

次世代の課題となる環境問題への対応策として、納豆菌に基づく新技術は、今後さらに注目されていくことでしょう。

納豆菌を中心とした未来の暮らし方

納豆菌を活用した未来の暮らし方は、私たちの生活スタイルを大きく変える可能性を秘めています。

食品分野では、納豆菌の強力な発酵力を活かして新しい健康食品が次々と開発されることでしょう。

また、バイオ技術と納豆菌を組み合わせることで、環境負荷の少ない製品やエネルギー源が生み出される可能性があります。

さらに、都市部でのエコロジカルな公共インフラの整備にも、納豆菌が重要な役割を果たすと考えられています。

納豆菌を取り入れた暮らしは、健康と環境の両方を同時に守る

「循環型社会」

の実現に一歩近づくものです。

納豆菌研究が与える次世代への影響

納豆菌に関する研究は、日本だけでなく世界の科学者たちにも注目されています。

その驚異的な生命力や柔軟な適応能力が、次世代の技術や生活環境にどのような影響を及ぼすか期待されています。

たとえば科学番組『所さん!事件ですよ』では、納豆菌が過酷な環境下でも生き続ける特徴から地球外生命体の可能性と対比されて注目されました。

また、食品の枠を超えて、環境修復や医療への応用も進められています。

このような展望は、未来の科学技術の発展を支えると同時に、私たちの日常生活にも豊かさをもたらすでしょう。

まとめ

納豆菌は日本の伝統食

「納豆」

を支えるだけでなく、その生命力と多様な応用可能性によって未来を切り拓く重要な存在であることが分かりました。

その強い生命力と繁殖力は、納豆独自の粘りを生むだけでなく、環境や健康、さらにはインフラの問題解決に貢献する可能性を秘めています。

NHK番組「所さん!事件ですよ」でも取り上げられたように、納豆菌は私たちの常識を超える特性を持ち、地球外生命体の可能性とまで議論されています。

また、納豆菌文化は国内外で注目を集め、日本の知恵が生んだ伝統がグローバルなトレンドになりつつあります。

特にアメリカでの納豆ブームは、現地製造や

「ご当地納豆」

といった進化を遂げ、多くの人々に日本の食文化への興味を呼び起こしています。

このように、納豆菌を通じて異文化交流が進み、人々の間に新たなつながりを生み出しています。

未来を見据えると、納豆菌はSDGsの達成や新しい技術革新の鍵となるだけでなく、私たちの暮らしをより豊かにする存在として影響を与え続けることでしょう。

納豆菌という小さな存在が、多方面で持つ無限の可能性を探求し続けることで、私たちはより良い社会と未来を築くきっかけをつかむことができるのです。