多くの方にとって、お盆といえば8月ですが、実は地域によって7月や旧暦に行われることも。

これには明治時代の暦の変更や、地域の生活スタイルが深く関係しています。

この記事では、なぜお盆の時期が複数あるのか、その違いや由来を解説します。

先祖を敬い、家族の絆を深めるお盆。

それぞれの地域で受け継がれてきた伝統を知ることで、この大切な行事への理解をさらに深めましょう。

お盆とは?3つの区分が生まれた理由

お盆の基本的な意味と役割

お盆とは、先祖の霊を迎え入れ、供養し、再び送り出す日本の伝統行事です。

その由来は仏教行事の

「盂蘭盆会(うらぼんえ)」

にあり、元々は先祖や亡くなった人々に感謝し、供養を捧げるために行われていました。

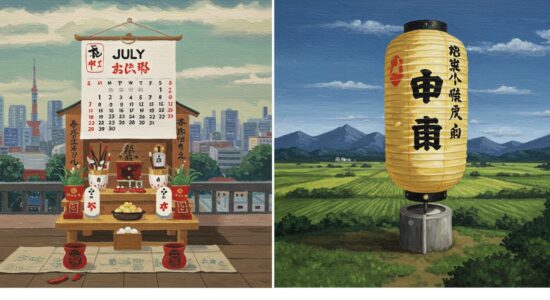

お盆の時期には、迎え火や送り火、お墓参り、精霊馬の飾りつけなどが行われます。

特に家族や親族が集まり、ご先祖様を敬う機会として大切にされています。

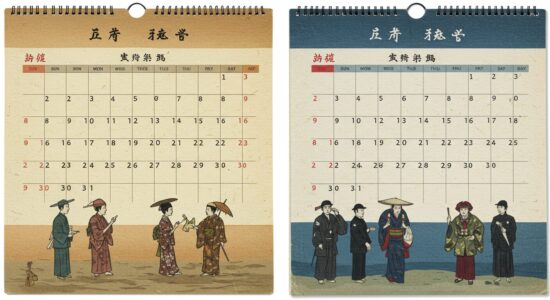

7月盆、8月盆、旧暦盆の違い

お盆の時期は、地域によって

「7月盆」

「8月盆」

と

「旧暦盆」

に分かれます。

「7月盆」

は新暦を基準にしたもので、東京都や神奈川県、静岡県といった都市部で主に行われます。

一方で

「8月盆」

別名

「月遅れ盆」

は、旧暦のお盆の時期に近い新暦8月中旬に行うものです。

これは全国的に一般的な形態で、多くの地域で採用されています。

また、

「旧暦盆」

は旧暦7月15日に行われ、沖縄や奄美地方など特定の地域で現在も盛んに行われています。

なぜ地域ごとにお盆の時期が異なるのか

お盆の時期が地域によって異なる理由の一つに、新暦と旧暦の違いがあります。

明治時代に新暦(グレゴリオ暦)が採用される以前は旧暦が使われており、多くの年間行事は旧暦に基づいていました。

しかし新暦の導入により、以前の時期設定とはずれが生じ、地域ごとに独自に行事の日程を調整する必要がありました。

また、地域によって生活スタイルや産業構造が異なるため、地元の都合や伝統を重視した結果、こうした違いが生まれたのです。

明治時代の改暦がもたらした影響

明治5年(1872年)に日本が改暦を行い、新暦(グレゴリオ暦)が導入されました。

それまで行事は旧暦を基準にしていましたが、この改暦によってお盆も新暦の7月15日に設定されました。

ただし、多くの地域では農作業の繁忙期を避けるために、旧盆の時期に近い新暦8月15日にずらしました。

この月遅れの形態が、現在の

「8月盆」

として普及することになります。

一方、沖縄や奄美地方では引き続き旧暦を基準に行事を行い、その伝統を今に継承しています。

伝統と生活スタイルが時期を分けた背景

お盆の時期が地域ごとに分かれた背景には、伝統行事と地域の生活スタイルの融合が大きく影響しています。

たとえば農村では、稲作や畑作業の繁忙期を避ける必要があり、多くの地域で比較的余裕のある8月中旬にお盆を行うようになりました。

一方、都市部では旧暦から新暦へと移行する際、わりとそのまま7月盆を受け入れる傾向が見られます。

また、旧暦の日付で行事を守る沖縄や奄美地方では、独自の文化が色濃く反映された伝統行事が現在も継続されています。

このように、地域の事情や文化が複雑に絡み合い、今日のような多様なお盆の形が生まれました。

7月盆(新暦の盆)と8月盆(月遅れ盆)の違い

7月盆が行われる地域と特徴

7月盆は主に新暦に基づいて行われるお盆の形式で、東京都や神奈川県、北海道の一部、石川県金沢市、静岡県の都市部などで見られます。

これらの地域では、お盆の時期が7月13日から16日の間に設定され、比較的都市部に多く見られる傾向があります。

東京をはじめとする一部地域では生活スタイルや地域の特性に合わせて早い時期にお盆が行われるようになりました。

都市部では人々の移動やビジネスの影響を受けることが多いため、7月盆はそのような環境への適応の一例ともいえます。

8月盆が一般的な地域の傾向

8月盆(旧盆)は、全国的に一般的な形式として広く普及しているお盆の時期です。

特に地方ではこの時期にお盆を迎える地域が多く、2025年には8月13日から16日が旧盆の日程とされています。

一般的にはこの時期、お墓参りや迎え火、送り火といった行事が盛んに行われます。

8月盆の時期は

「月遅れ盆」

とも呼ばれることがありますが、それについては次の項目で詳しく説明します。

月遅れ盆という呼び方の由来

月遅れ盆という呼び方は、明治時代の改暦がきっかけで生まれた言葉です。

もともと日本では旧暦(太陰暦)に基づいて7月15日にお盆を行っていましたが、西暦(新暦)への移行後、農作業や生活スタイルとの兼ね合いから従来の暦より1ヶ月遅らせて8月15日前後にお盆を行うようになりました。

特に農業が盛んな地域では、7月中旬は田植えや草刈り作業が忙しい時期に重なることから、旧暦に近い形での8月の開催が定着したという背景があります。

両者で異なる風習や行事

7月盆と8月盆では行事内容に大きな違いはほとんどありません。

しかし、地域によって独特の風習が残っていることがあります。

例えば、迎え火や送り火、精霊馬や盆提灯の飾りつけなどはどちらの形式でも共通して行われますが、それぞれの実施方法や規模感には地域差があります。

また、7月盆を行う都市部ではマンションやビル街で行うため、伝統的な風習が簡略化されることも多く、規模が大きな家庭行事ではなくなりつつあるという特徴もあります。

一方で、8月盆が一般的な地方では、地域住民とのつながりが強い祭りや精霊流しなどの行事が現在でも色濃く継承されています。

都市部と地方での時期の違い

都市部では7月盆、地方では8月盆が一般的という時期の違いは、伝統と現代社会の生活スタイルの違いを反映したものといえます。

都市部ではビジネスの観点から夏季休暇が比較的早い時期に設定される傾向が強く、7月のうちにお盆を済ませる地域が多くなっています。

一方、地方では農作業や学校の夏休み期間に合わせた生活リズムが重視されており、お盆の時期が8月となっています。

このため、新暦の導入以降、地域ごとにお盆の時期が異なるようになったという歴史的背景があります。

旧暦盆の特徴と行事の流れ

旧暦盆が主に行われる地域はどこ?

旧暦盆は、旧暦の7月15日を中心とした時期に行われるお盆の形式です。

現在でも沖縄県や奄美大島などの一部地域では旧暦を基準とした風習が根強く残っており、旧暦盆としてお盆が行われています。

また、これらの地域は伝統文化を重んじる傾向があり、旧暦の風習を大事に守り続けていることが特徴です。

旧正月と旧暦盆の関連性

旧暦盆は、旧暦の暦法に基づき行われる行事であり、旧正月と深い関連があります。

旧正月は旧暦による1月1日に祝う正月で、月の満ち欠けを基本にしたカレンダーである旧暦に基づいています。

この考え方は旧盆にも共通しており、月や季節の巡りを重視する文化が背景にあるのです。

沖縄や奄美地方では、旧正月も大切にされているため、それに続く旧暦盆も生活に深く根付いています。

お墓参りや供養の独自のスタイル

旧暦盆を行う地域では、お墓参りや供養にもその地域独自のスタイルが見られます。

特に沖縄では、

「ウークイ」

と呼ばれる行事があり、先祖の霊を送り出すための重要な伝統行事として位置付けられています。

また、沖縄独自の供物や織物を用いた彩り豊かな供養スタイルが特徴的です。

さらに、家族や親族が集まり、料理を囲みながら先祖を供養することも広く行われています。

現代での旧暦盆の開催と変化

現代においても旧暦盆を重んじる地域はありますが、生活スタイルの変化によってその形も変わりつつあります。

例えば、旧暦の日付と現代の暦では差が生じるため、仕事や学校の日程に合わせるために新暦盆の期間にお盆行事を行う家庭も増えてきました。

しかしながら、沖縄や奄美地方では依然として旧暦盆を維持し、伝統文化を保つ努力が感じられる場面が多くあります。

旧暦盆と沖縄・奄美地方の風習

旧暦盆が現在でも色濃く残っている沖縄や奄美地方では、地域独自のお盆行事が特徴的です。

たとえば、家族が一堂に会して先祖供養を行うだけでなく、踊りや音楽を楽しむ伝統行事もあります。

中でも

「エイサー」(沖縄の伝統的な踊り)

は旧暦盆の代表的な風習の一つで、太鼓の音とともに地域全体が賑わいを見せます。

また、奄美大島では三味線や島唄を通して、先祖への思いを伝える風習が続いており、地域の絆を深める役割を担っています。

お盆に込められた意味とその未来

お盆が日本文化において担う役割

お盆は、日本固有の伝統行事であり、先祖の霊を迎え供養する時間としての役割を担っています。

7月盆、8月盆、旧盆など地域ごとに時期や風習が異なりますが、いずれも家族や地域社会が一丸となり、目に見えない存在と向き合う特別な機会となっています。

また、お盆の行事を通じて、人々は家族や先祖への感謝の気持ちを深めると同時に、生きることの意義にも思いを馳せることができます。

そのため、お盆は単なる年中行事ではなく、日本文化において心の拠り所ともいえる重要な役割を果たしています。

現代社会で失われつつあるお盆の価値

都市化の進行やライフスタイルの変化により、お盆を大切にする意識が薄れつつあるのが現代の課題です。

特に都市部では、仕事や生活の都合でお盆の時期に帰省できない人も増え、行事そのものに参加する機会が少なくなっています。

7月盆や8月盆という区分があったとしても、どちらの時期も疎かになりがちです。

また、生活に即した新しいスタイルでお盆は続いているものの、昔ながらの風習や儀式を知らないまま過ぎてしまうことも少なくありません。

お盆が持つ精神的な価値が薄れることで、地域や家族の結びつきが弱まる可能性も指摘されています。

お盆と家族の絆の関係性

お盆は、家族が一堂に会する大切な機会でもあります。

特に8月盆は、全国的な休暇が取りやすい時期でもあるため、多くの家族が田舎や先祖の墓地を訪れる習慣があります。

この時期、迎え火や送り火、精霊馬などの準備を通じて家族が協力し、自然と絆が深まる場面が生まれます。

お盆の時期が異なる地域であっても、このような家族の連帯感が何世代にもわたって受け継がれているのは、お盆が持つ力の一つです。

また、お盆を通じて、故人に感謝しながら現代を生きる家族同士が助け合う価値に気づくことができます。

お盆の多様性から学ぶ生活文化

7月盆や8月盆、旧盆といった違いがあるからこそ、日本のお盆文化は多様性に富んでいます。

地域ごとに異なる風習や行事は、その土地の生活スタイルや歴史、自然環境に根ざしています。

例えば、7月盆が一般的な都市部では、忙しい日常に合わせたシンプルな儀式が行われる一方、旧盆が中心の地域では、伝統的な舞踊や祭りなどの独特な行事が見られます。

これらの違いを知ることで、日本人がいかに自然や歴史と深く関わりながら生活してきたかを学ぶことができます。

次世代へ伝えるお盆文化の重要性

お盆の文化を次世代へと伝えていくことは、日本の伝統を守るうえで非常に重要です。

しかし、多忙な日常や少子化の影響で、お盆の行事が簡略化されたり廃れてしまう傾向があります。

そのため、現代の若い世代にもわかりやすい形で、お盆に込められた意味を伝える工夫が求められます。

また、学校や地域社会でお盆の風習や意義を伝える場を設けることも効果的です。

お盆は、ただ先祖を供養するだけでなく、家族の絆や地域のつながりを再確認する貴重な機会です。

その価値を次世代に伝え、日本文化の魅力を未来へ残すことが大切です。

まとめ

お盆は、先祖の霊を供養し、家族や地域の絆を深める日本の伝統的な行事です。

その時期は地域ごとに異なり、大きく分けて7月盆(新盆)、8月盆(旧盆)、旧暦盆の3つの期間があります。

この違いは、明治時代の改暦や地域ごとの生活スタイル、伝統などが影響を及ぼした結果と言えます。

7月盆は都市部を中心に実施され、8月盆が全国的に多く見られる一方、沖縄や奄美地方などでは旧暦に基づいたお盆が現在でも行われています。

どの時期であれ、お盆には迎え火や送り火、お墓参り、盆提灯の設置といった独自の風習が受け継がれており、先祖を思う気持ちが根底にあります。

現代社会では、お盆本来の価値が薄れつつあると感じる方もいるかもしれません。

しかし、多様なお盆の形を見ると、日本の生活文化を深く理解し次世代へ引き継いでいく重要性が改めて実感できます。

忙しい日々の中でも、お盆の時期には家族や地域社会と向き合い、心を通わせる時間を大切にしたいものです。