2025年10月7日、自民党の高市早苗総裁の会見前、記者団の待機中にマイクが拾ったとされる

「支持率下げてやる」

という発言が、生中継を通じて拡散し、大炎上を巻き起こしました。

この音声が誰によるものか、その真意は未だ不明ながら、日本テレビやNHKが生中継後に発言部分をアーカイブから削除したとされる対応が

「証拠隠蔽ではないか」

とさらなる批判を呼び、報道機関の公平性・透明性への信頼が大きく揺らぐ事態となっています。

この記事では、この衝撃的な発言が持つ背景と、政治家とメディアの関係性、報道倫理、そして情報が瞬時に拡散するデジタル時代におけるメディア不信の実態を深掘りします。

なぜ、たった一つの音声がこれほどまでに大きな波紋を呼び、社会的な議論を巻き起こしたのでしょうか。

「支持率下げてやる」発言の背景と事件の概要

問題となった音声の内容とその経緯

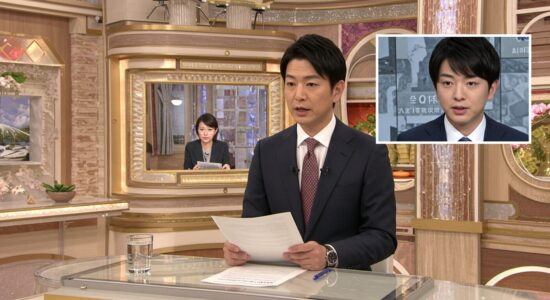

2025年10月7日、自民党の高市早苗総裁が党本部で公明党との会談後に行われた取材対応の場面で、記者団待機中のマイクに

「支持率下げてやる」

「支持率下がるような写真しか出さねえぞ」

という発言が拾われたとされています。

この音声は日本テレビやNHKの生中継映像を通じて一部SNSで拡散されることとなり、大きな議論を巻き起こしました。

発言が本当に誰によるものか、その意図がどのようなものであるかは特定されていませんが、この音声が放送されることで

「政治とメディアの関係性」

に対する大きな疑問が投げかけられることになりました。

取材対応中の発言であることから、この場の緊張感と背景に注目が集まっています。

発言が拾われた状況とメディアの対応

問題の音声は公明党との会談終了後に実施された記者団取材の中で発生しました。

日本テレビとNHKが生中継していた映像には、一部この発言が含まれていたとされますが、その後、番組アーカイブでは発言部分が削除されており、これがさらなる物議を醸しています。

日本テレビは映像編集について

「通常の作業」

と説明しましたが、SNS上では

「証拠を隠したのではないか」

と批判が起こり、メディアの報道姿勢や透明性への信頼性が揺らぐ事態となりました。

一方、他のメディアもこの件について報道する際に慎重な言葉選びをするなど、対応に温度差が見られました。

SNSでの炎上とその反応

この発言が拡散されると、SNS上で

「支持率操作の意図があるのではないか」

や

「政治的圧力か」

といった批判が急速に広がりました。

特に、関連ハッシュタグがトレンド入りし、SNSを中心に党支持者と批判派の双方が激しい議論を繰り広げる事態となっています。

また、

「オールドメディアは信頼できない」

や

「日テレによる証拠隠蔽」

といった意見も多く見られ、特に若年層の間でメディア不信を訴える声が拡大しています。

一方で、メディア側を擁護する意見も少数ながらあり、発言の解釈や報道のあり方を巡る意見には大きな隔たりが生じています。

報道倫理を巡る議論の高まり

このような状況の中で、報道倫理についての議論が社会で一層高まっています。

一部の識者やジャーナリストからは、今回の報道対応が報道機関の公平性を欠くものではないかとの指摘がされています。

また、無編集の情報を提供することと公共の利益のバランスについても改めて問い直されています。

さらに、メディアの中立性を追求する社会的要請が強まりつつあり、視聴者や読者が報道機関に対して適切な姿勢を求める動きが広がっています。

この一件は、報道の自由とその責任の重要性を改めて浮き彫りにした事例として、政治とメディアの関係を考えるきっかけとなっています。

報道機関の姿勢に対する社会の目

メディア不信を加速させた要因

今回発生した

「支持率下げてやる」

との発言が報道を通じて拡散される中で、多くの人々がメディア不信を抱きました。

この背景には、報道機関が映像編集を行った際の透明性が欠如している点や、その編集が情報の一部を意図的に操作しているのではないかという疑念が挙げられます。

特に、発言をマイクが拾った状況の映像が日本テレビやNHKの生中継で確認される一方で、後の公開映像には問題の発言部分が削除されていたことは、視聴者の信頼を大きく損ねました。

公平性と中立性を問う声

今回の件を発端に、メディアの公平性や中立性についても議論が巻き起こっています。

記者会見やコメントを収録して報道する中で、一部の発言や場面だけが切り取られ、特定の論調が強調されることは、情報操作と見られる場合があります。

また、

「誰が発言したのか」

といった重要な背景情報を曖昧にしたり、報道機関が取材対象者のイメージを損ねるような報じ方をする場合、その中立性について疑問を持つ人が増えています。

この事件では、高市氏自体の政治的立場に対する報道姿勢が特に注目されています。

発言者の特定と各メディアの対応

問題の音声発言が拾われた際、発言者の特定が不透明な状況も、メディアの対応を巡る混乱を生みました。

生中継で流れた内容について、記者団の誰かが発言したのか、それとも会話の流れの中で別の文脈があったのか、明確な説明がなされていない状況が続きました。

このような対応は、報道の信頼回復を難しくする要因となっています。

また、編集を行った日本テレビや他のメディアは、

「通常の作業」

と主張していますが、視聴者からは

「証拠隠滅ではないか」

といった批判が寄せられています。

改めて求められる透明性の確保

今回の問題を通じて、報道機関には透明性の確保が再び求められるようになっています。

特に、報道内容における編集方針や、取材に基づく情報発信の過程を詳細に明らかにすることが求められています。

視聴者や読者が持つ不信感を和らげるには、単にニュースを提供するだけでなく、その信頼性や背後にある意図を丁寧に説明することが不可欠です。

また、デジタル時代において、情報の改ざんや操作が容易になる一方で、それを防ぐ取り組みやシステムへの投資が急務となっています。

高市総裁と報道の関係性

高市総裁に対する過去の報道と風評

高市早苗総裁はこれまで、多くの報道の中で注目される存在でありながらも、ネガティブな風評に晒されることも少なくありませんでした。

特に、過去の選挙演説や政策発表時には、一部のメディアが彼女の言動を断片的に取り上げることで、誤解を生む内容が流布された事例もあります。

このような状況は、特定の政治家に対する報道のあり方自体への疑問を生じさせています。

今回の

「支持率下げてやる」

という発言騒動も、報道機関による偏った報道が厳しく問われるきっかけとなりました。

メディアの役割と政治家の対応

メディアの役割は、事実の伝達に留まらず、社会全体の正しい判断を導くために正確かつ公平な情報を伝えることにあります。

しかし、

「支持率下げてやる」

という発言騒動の中では、一部の報道機関が報道の中心的な論点を逸らすかのような対応を見せたことから、政治家側がメディアの中立性に疑問を呈する状況も出現しました。

一方で、政治家自身も報道の取り上げ方に左右されない透明性ある広報活動が求められています。

この一件は、メディアの責任と政治家の情報公開姿勢の双方が問われる事態となっています。

会見で語られた内容と報道の焦点

高市総裁の問題発言が拾われた直後の会見では、公明党との連携や政策実現に向けた方向性が語られましたが、報道の焦点はそれよりも

「支持率下げてやる」

発言に集中しました。

日本テレビやNHKの生中継に含まれたこの音声は、ネットを中心に一気に拡散され、多くの視聴者に衝撃を与えました。

ただし、その後の報道では、発言の背景に関する取材は乏しく、一部のメディアが意図的に話題の焦点を操作しているとの批判も高まっています。

これにより、報道が政策論点を充分に追求せず、センセーショナルな内容に終始していることが一層浮き彫りになりました。

SNSでの反高市キャンペーンの実態

SNS上では、

「反高市キャンペーン」

に相当する動きが見られました。

「支持率下げてやる」

という発言が拡散される中、高市総裁への批判が過熱し、関連するハッシュタグがトレンド入りしました。

一部では、このようなネット上の批判が組織的に行われているのではないかという疑念も生じています。

また、日本テレビが当該部分の音声を編集したとされる件に対して、SNSでは

「証拠隠滅だ」

という声が相次ぎ、報道機関側の対応が大きな波紋を呼びました。

こうした一連の動きは、ネット上での情報拡散が時に一方的な議論の誘導につながり得ることを示しています。

日本の報道自由とその問題点

報道自由と責任のバランスを問う声

日本の報道自由は憲法で明確に保障されていますが、その自由には地道な責任が伴うことも忘れてはなりません。

今回の

「支持率下げてやる」

発言に関連した報道をめぐり、報道機関がその自由をどのように行使しているかが改めて問われています。

特に、高市氏の発言がどのように切り取られ、拡散したかについて、メディアが意図的に報道内容を誘導したのではないかという疑念が一部で浮上しています。

こうした点はメディアへの信頼性を損なう要因となり得るため、自由と責任のバランスを保つ必要性が強調されています。

国際的な視点から見る日本のメディア

日本のメディアは報道自由度において、国際的に見ても特に厳しい監視を受けているわけではありません。

しかし、近年の調査では日本の報道の自由度ランキングが低下傾向にあることも指摘されています。

この背景には、政府や特定の権力機関との癒着、内向きな報道姿勢、そしてメディア自身が自らに課す自己検閲などがあるとされています。

今回のアクシデントが、日テレやNHKの報道方針への疑問を呼び、さらには日本のメディア全体がどの程度公正中立であるかという国際的な議論に発展する可能性もあります。

デジタル時代における報道の信頼性

現代は情報が瞬時に拡散するデジタル時代です。

SNSやライブ配信といったツールが普及する中で、発信された情報の信頼性がかつてないほど重視されています。

しかし、

「生中継」

や取材現場での音声が全て正しく伝えられているとは限らず、今回のように報道側の責任が強く問われる事例が増えつつあります。

中でも、高市氏の発言を収めた映像が一部削除された件について、多くのSNSユーザーからは

「事実の隠蔽」

「操作された編集」

が行われたのではないかとの批判が集まり、メディアへの疑念を深める結果となりました。

メディア監視の必要性と今後の展望

「支持率下げてやる」

発言を巡る問題は、報道機関への信頼を危機にさらす一方で、メディアを監視し透明性を求める声を改めて強くしました。

公正な報道が求められる今、特定の視点や立場に偏らない中立性、そして説明責任が重要です。

また、情報を受け取る側もその内容を批判的に検討し、真偽を見極める力を持つ必要があります。

日本のメディアの信頼性を高め、健全な情報流通を実現するためにも、報道内容とそのプロセスを多面的に監視する取り組みが今後さらに重要になるでしょう。

今後の議論の展望

再発防止のために求められる取り組み

今回の

「支持率下げてやる」

という発言をめぐる炎上は、報道の在り方に対する不信感を広げるきっかけになりました。

このような問題を再発させないためには、まず報道機関が取材の一環として得た音声や情報の取り扱いについて厳密なルールを設け、それを公にする必要があります。

また、撮影や生中継中に拾われた音声については編集前の状態を透明性を持って公開する仕組みづくりが求められます。

記者やカメラマンに対する倫理教育の強化や、報道現場での迅速なリスク管理体制の整備も課題と言えるでしょう。

報道と政治の健全な関係のあり方

政治家と報道機関の関係性は、健全な政治運営と情報提供のために極めて重要です。

一方で、

「支持率下げてやる」

といった発言は、政治的圧力や偏向報道への懸念を浮き彫りにしました。

報道の公平性と中立性を確保することが、政治の透明性を保つ鍵となります。

日本テレビや日本の報道機関全体においても、政治家との距離感を適切に保ちながら真実を報じる姿勢を貫くことが、国民の信頼を築く基本です。

取材秘話や政治的な駆け引きを意識した報道に頼らず、事実に基づいた報道を追求することが求められます。

読者や視聴者が果たすべき役割

報道機関や政治家に透明性や誠実さを求めるだけでなく、読者や視聴者も情報を受け取る側としての責任を果たす必要があります。

一方的な情報を基に判断するのではなく、複数の報道を比較検討し、自らの意見を持つことが大切です。

また、SNSなどで拡散される情報に対しても、安易に感情的な反応をするのではなく、その情報の出所や真偽を確かめる冷静な判断力が求められます。

特に今回のような発言が衝撃的な形で伝えられる場合、社会全体がオーバーリアクションに走らないよう意識することが重要と言えるでしょう。

まとめ

今回の

「支持率下げてやる」

とされた発言が炎上した件は、高市氏に対する政治的な動きや報道姿勢の在り方を再考させる契機となりました。

特に、日本テレビをはじめとするメディアがこの事態にどのように対応したのかが注目を集め、

「誰が発言したのか」

「生中継での取材映像編集に問題はなかったのか」

など、視聴者や読者が抱く疑念を呼び起こしました。

一方で、SNS上では発言の真偽やメディアの中立性を巡る議論が活発化しており、現在の報道機関に対する不信感をさらに深める結果にもつながっています。

また、高市氏に関するこれまでの報道の文脈や、特定の政治家に対する世論操作の疑いが指摘される中で、報道自由のバランスと責任について再び議論を呼ぶ状況に至っています。

今後は、この事案を通じて、政治家と報道の健全な関係性の構築やメディアの透明性確保といった課題に対して、読者や視聴者がより主体的に向き合う姿勢が求められるでしょう。

報道の信頼性を維持するためには、一貫した公平性への取り組みが不可欠です。

加えて、デジタル時代ならではの発信の多様性を前提とした新たな監視体制や規範の整備が、今後の健全な社会の構築に寄与することでしょう。