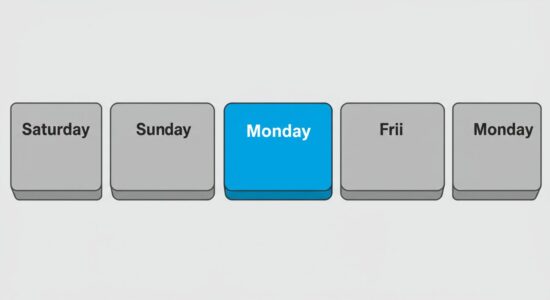

多くの祝日が月曜日に集中している理由を知っていますか?

その背景には、日本で2000年に導入された

「ハッピーマンデー制度」

という仕組みが深く関わっています。

この制度は、特定の祝日の日付を月曜日に固定することで、土日と合わせた三連休を増やし、国民の余暇を充実させ、観光や地域経済の活性化を図ることを目的としています。

この記事では、月曜日に祝日が多い理由であるハッピーマンデー制度の概要、導入された具体的な祝日、そしてそのメリットや課題について、詳しく解説していきます。

ハッピーマンデー制度とは

制度の概要と誕生の背景

ハッピーマンデー制度は、日本において特定の祝日を月曜日に移動させることで、三連休を増やすことを目的に導入されました。

この制度は

「国民の祝日に関する法律」

の改正を通じて2000年に施行され、最初に成人の日が適用されました。

その後、他の祝日も対象となり、より多くの祝日が月曜日に固定されました。

背景として、日本人の労働時間が長いことや、連休を活用して観光や経済を活性化させたいという意図がありました。

導入された具体的な祝日

ハッピーマンデー制度の導入によって、いくつかの祝日が月曜日に移行しました。

具体的には、

- 成人の日(1月第2月曜日)

- 海の日(7月第3月曜日)

- 敬老の日(9月第3月曜日)

- スポーツの日(10月第2月曜日)

が挙げられます。

これらはもともと固定された日付に祝日が設定されていましたが、三連休を実現するために現在の形に変更されています。

制度の目的とメリット

この制度の主な目的は、日本人の生活の中に余暇をもっと取り入れ、三連休を活用して観光需要を高めたり、家族や友人との時間を増やしたりすることにあります。

また、祝日が月曜日になることで、職場や学校で事前のスケジュール調整がしやすくなるというメリットもあります。

これにより、働き方や生き方を見直すきっかけとなる効果が期待されています。

日本での適用範囲と法律の関連性

ハッピーマンデー制度は

「国民の祝日に関する法律」

に基づいて施行されています。

この法律の改正により、それまで固定されていた特定の祝日が移動され、現行の三連休を生み出す形式となりました。

一方、伝統的な意味や行事が重視される祝日については、現時点でハッピーマンデー制度の対象外となっています。

また、振替休日のルールなどと合わせて、労働者の休暇の確保を図るための仕組みが整備されています。

他国と比較した日本の特徴

祝日に関する制度は国ごとに異なりますが、日本のように祝日を月曜日に固定して三連休を増やす仕組みは比較的珍しいといえます。

例えば、アメリカでは

「メモリアルデー」

や

「レイバー・デー」

などが月曜日に固定されていますが、これらは国民の祝日全体の構成として中心的な役割を持つものではありません。

一方で、日本ではハッピーマンデー制度により、観光や経済活性のために祝日が積極的に活用されており、この点が大きな特徴といえます。

月曜日に祝日が集中する理由

3連休の効果とその必要性

日本の祝日はなぜ月曜日が多いのでしょうか。

その答えの1つが

「3連休の効果」

にあります。

ハッピーマンデー制度の導入により、一部の祝日を月曜日に設定することで、連休を生み出しやすくなりました。

これにより、国民が旅行や家族との時間を計画的に取ることが可能になり、より充実した過ごし方ができるようになります。

特に現代社会では忙しい日々を送る人々が多いため、3連休のようなまとまった休みは心理的にも体力的にも重要とされています。

観光業や経済における影響

3連休の増加は、観光業や経済に対して大きなプラスの影響を与えています。

ホテルや観光地、交通機関などが連休には利用されることが多く、地域経済の活性化にもつながります。

また、旅行需要の高まりが観光地への人の流れを促し、新たな経済活動を生み出す要因となっています。

特に地方の観光地では、連休が地域全体の利益向上のきっかけとなることも少なくありません。

働き方改革との関連性

ハッピーマンデー制度がもたらす連休は、働き方改革とも関連しています。

長時間労働が課題となっている日本において、連休を利用して労働者がしっかりと休息を取れることは重要です。

連休は、従業員がリフレッシュできる環境を提供するだけでなく、生産性向上やメンタルヘルスの改善にも寄与しているといえるでしょう。

働き方改革を推進する中で、こうした休日日数の工夫は、労働環境改善の一環として歓迎されています。

なぜ土曜日ではなく月曜日?

祝日を月曜日に設定する理由の1つは、3連休を作り出すための効率性にあります。

例えば、祝日を土曜日に設定した場合、それが休日としての恩恵を受ける人は限定的となってしまいます。

一方、月曜日を祝日にすることで、土曜日と日曜日を含む3連続の休暇が自然と生まれ、より多くの人に有効な休暇となります。

この工夫により、第三次産業を中心に経済効果を拡大する目的も達成しやすくなっています。

長期間で見た社会的な効果

ハッピーマンデー制度の導入により、長期的には

「働きすぎ」

のイメージが強かった日本社会にも、休むことの重要性が広く浸透する一因となりました。

3連休が定着することで、リフレッシュのための時間が一定周期で確保できるようになり、生活の質を向上させるといった社会的な効果も見られます。

また、家族や友人との時間を豊かにすることで、人間関係の活性化や地域コミュニティの成長にもつながります。

祝日が月曜日以外になる場合とその理由

過去の事例から見る例外的ケース

日本の祝日は、特にハッピーマンデー制度の導入以降、月曜日に設定されることが増えましたが、一部の祝日は例外的な日程が採用されています。

例えば、祝日が日曜日に重なった場合、振替休日として翌平日が休みになる制度があります。

この振替休日の適用によって、厳密には月曜日以外が祝日となるケースもあります。

また、元号が変わった際や天皇陛下の即位の場合に特別な祝日を制定する例もあり、これも月曜日とは限りません。

これにより、祝日としての日付が固定されない事例が見られるのです。

文化や歴史が関わる特別な日々

日本では特定の文化や歴史的背景を持つ祝日が存在し、それが曜日を問わず記念されることがあります。

例えば

「憲法記念日」

は、日本国憲法が施行された日である5月3日に固定されています。

同様に、

「昭和の日」(4月29日)

が昭和天皇の誕生日を記念しているように、これらの日付はその祝日が持つ象徴的な意味に基づいて指定されています。

このような場合、曜日を特に考慮せず日付が重視されます。

宗教的または地域的な要素

一部の祝日は宗教的または自然に基づく要素に従って設定されるため、曜日が固定されないことがあります。

「春分の日」

と

「秋分の日」

がその代表例です。

これらの日付は天文学的な計算に基づき毎年変動し、曜日とは関係なく定められます。

また、地域によっては特定の祭りや行事が祝日に含まれる場合もあり、それらも曜日の影響を受けません。

これらの祝日は、日本固有の伝統や自然に根ざしているため、独自性を保つ形で運用されています。

法人や学校のスケジュール影響

祝日の設定が法人や学校のスケジュールに影響を与えることもあります。

例えば、年度末や年度初めに国民の祝日が集中しすぎるとビジネスや教育活動に支障が出る可能性があるため、祝日の調整が検討される場合があります。

とはいえ、現在の法律では祝日の多くが特定の日付やハッピーマンデー制度の下で定められているため、それが大きく影響を与えるケースは少なくなっています。

特定の祝日が曜日に固定されない理由

特定の祝日が曜日に固定されないのは、その祝日が持つ本来の意味や由来を守ることが目的です。

例えば、元日(1月1日)は新年の始まりを祝う日として、必然的に日付が固定されます。

さらに、春分の日や秋分の日のように季節や天文現象と関連する祝日は、変動が避けられません。

特定の日付や現象と強く結びつく祝日は、社会的な意義や歴史性を優先する形で曜日に縛られない運用が行われています。

ハッピーマンデー制度の課題と議論

利用者層による意見の違い

ハッピーマンデー制度に対する意見は、利用者層によって大きく異なります。

多くの労働者や観光客にとって、三連休を取り入れた祝日スケジュールは計画的な休暇を実現しやすく評価されています。

しかし、一方で祝日が固定されていないことへの違和感や、三連休による公共交通機関や観光地の混雑を問題視する声もあります。

学生や教育関係者にとっても、学校運営に影響を与えるケースや、受験スケジュールに適応が必要な場合があるため、意見が分かれる状況です。

祝日が連休化する副作用

祝日を月曜日に集中的に設定することで三連休が増える一方、連休特有の課題も生じています。

代表的なものとして、連休明けの労働者や学生の集中力の低下があり、生産性への影響が指摘されています。

また、観光地の混雑や値上げが顕著になり、日常的に利用する地域住民へ負担をかける場合もあります。

この副作用をどのように緩和するかが課題として挙げられます。

経済的コストと負荷について

ハッピーマンデー制度には、経済へのプラス効果と同時に、特定の業界や地域に一時的なコストをもたらす面があります。

観光業や小売業は需要が増加する傾向にあるものの、混雑対応や従業員の追加手配に伴うコスト増加が避けられません。

また、連休による企業の業務運営の効率低下や、祝日に対応する公共サービスの増加負担も課題です。

このような経済的な影響を総合的に考慮する必要があります。

企業の適応とフレキシビリティ

ハッピーマンデー制度に伴う三連休の導入は、企業にも柔軟な対応を求めています。

一部の企業では、従業員が効率よく休暇を取得できるようシフト制やリモートワークの活用が進んでいます。

しかし、業種によっては三連休を満たす仕組みを導入するのが難しく、一律の適応が困難な場合も少なくありません。

特にサービス業や医療業界では、休みが取りづらい状況が依然として課題となっています。

祝日制度における将来の可能性

今後の祝日制度については、現代の働き方やライフスタイルの多様化に対応する必要性が求められています。

「日本の祝日はなぜ月曜日が多いのか」

という疑問に応える形式で制度の根幹を見直す機運もあります。

デジタルトランスフォーメーションの進展により、柔軟に祝日を選択できる仕組みや、特定の業種や地域に合わせた柔軟な休暇制度が検討される可能性があります。

ハッピーマンデー制度が抱える課題を克服しながら、より持続可能で公平な制度へと進化させることが期待されます。

ハッピーマンデー制度が日本にもたらしたもの

国民生活への影響の振り返り

ハッピーマンデー制度の導入により、月曜日が祝日になるケースが増えたことで、3連休が多くの人々の生活に定着しました。

この制度は特に働き盛りの社会人にとって、リフレッシュできる時間を提供する要素として評価されています。

3連休があることで、遠出の旅行や帰省がしやすくなり、家族との時間を増やすきっかけにもなっています。

また、土曜と日曜が休日である現代の日本の生活スタイルにおいて、月曜日を含めることで週末を充実させやすくし、心身の健康維持にも寄与しています。

これらのメリットが、国民の祝日を月曜日に多く設定した理由の一つとも言えるでしょう。

今後の課題と展望

一方で、ハッピーマンデー制度には課題も存在します。

国民全員が均一に恩恵を受けられるわけではないという点が指摘されています。

たとえば、サービス業や小売業といった職種では連休が繁忙期となるため、逆に負担が増大するケースもあります。

また、3連休の増加が観光業や外食産業にはプラスの影響を与える一方で、一部の人々にとっては休む機会を奪う結果となり、不公平感を生むことも懸念されています。

今後は、祝日の平等性や多様な働き方を考慮し、新たな制度設計の可能性が議論されることが期待されます。

日本らしい祝日制度のあり方を考える

日本の祝日は、古代の自然崇拝に基づく暦から発展した背景を持つため、文化的な独自性が色濃く反映されています。

そのため、祝日に込められた

「日本の文化や歴史を大切にする精神」

を現代社会でも引き継ぎながら、新たな生活スタイルと調和させる必要があります。

例えば、地域ごとの文化的背景を取り入れたり、多様化する働き方に対応するためのフレキシブルな仕組みを検討することが重要です。

これからも、国民の祝日を通じて地域や世代を超えて人々がつながり、日本全体の幸福を促進する仕組みの構築が求められています。

まとめ

日本の祝日はなぜ月曜日が多いのか、という点を考えると、ハッピーマンデー制度がその背景に大きな影響を与えていることがわかります。

この制度は、三連休を増やすことで国民の生活にゆとりを生み出し、観光業や経済の活性化を目的としています。

その一方で、固定の祝日も多く残され、日本伝統や文化的意義を尊重する面も見られます。

ハッピーマンデー制度の導入は、働き方改革やライフスタイルの多様化といった現代の社会的課題にも対応したものであり、これからの日本の祝日制度においても、引き続き重要な役割を担うでしょう。

一方で、その運用には課題もあり、三連休の偏在や特定層への影響が議論されています。

こうした点に配慮しながら、国民全体にとって有益な制度へと進化していくことが期待されます。

今後も、日本ならではの祝日制度のあり方を考えながら、文化と現代的なニーズを調和させた取り組みが求められるでしょう。