百日咳は、子どもから大人まで誰もが感染する可能性のある急性呼吸器感染症です。

特に乳幼児や妊婦、高齢者は重症化のリスクが高く、その危険性を理解することが重要です。

この病気は百日咳菌によって引き起こされ、主に咳やくしゃみを介して感染します。

初期症状は風邪に似ているため、見過ごされることが多いですが、進行すると特徴的な咳発作が現れます。

予防接種が有効ですが、免疫の持続期間が限られているため、大人も定期的な接種が求められます。

正しい知識を持ち、日常生活での感染対策を徹底することが、百日咳から自分自身と周囲を守るための第一歩です。

目次

1. 百日咳とは?その基本知識

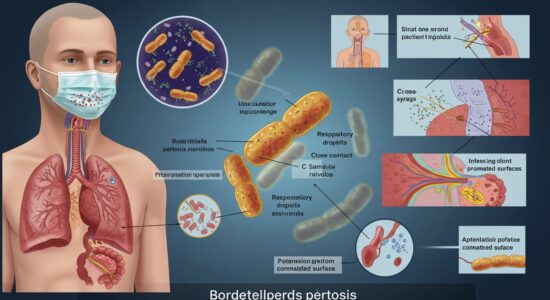

百日咳の原因と感染経路

百日咳は、百日咳菌(Bordetella pertussis)と呼ばれる細菌によって引き起こされる急性呼吸器感染症です。

この病気は主に感染者の咳やくしゃみによる飛沫感染で広がります。

さらに、飛沫が付着した手や物に触れた後に鼻や口に接触することで接触感染することもあります。

感染力が非常に高く、特にワクチン未接種の子どもや乳幼児は感染のリスクが高いです。

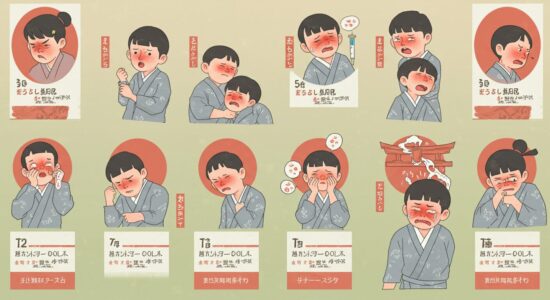

百日咳の特徴的な症状

百日咳は、最初は風邪に似た軽い症状で始まり、次第に特徴的な咳発作へと進行します。

初期の症状としては、鼻水、微熱、軽い咳などが挙げられますが、カタル期(初期症状期)では感染力が特に高まります。

その後、痙咳期(発作期)に進むと、強い連続した咳が起こり、吸気時に

「ヒュー」

という特徴的な音が聞こえることがあります。

咳発作は激しく、場合によっては嘔吐を伴うこともあります。

これらの症状が数週間から数ヶ月続くことがあるため、病名の由来となっています。

病気の進行と潜伏期間について

百日咳の潜伏期間は一般的に5~10日程度ですが、最大で3週間になる場合もあります。

病気の進行は3つの段階に分けられます。

初めのカタル期では、軽い風邪様の症状が2~3週間続きます。

その後、痙咳期に入り、本格的な咳発作が約2~3週間続きます。

この期間中に呼吸困難をきたすこともあり、特に乳幼児では重症化のリスクがあります。

最後の回復期に入ると咳は減少し始めますが、完全な回復には数週間から数ヶ月かかることがあります。

どのような人が感染リスクが高いのか

百日咳に感染するリスクが特に高いのは、ワクチン未接種の乳幼児やその免疫力が弱い子どもです。

乳児の場合、免疫を持っていないため、感染後に重症化するリスクが非常に高く、肺炎や脳炎、最悪の場合は命の危険さえあります。

さらに、大人でも免疫が低下している場合や、前回のワクチン接種から時間が経過しているケースでは再感染の可能性があります。

また、妊婦や高齢者も感染リスクが高く、感染した場合には症状が悪化しやすいため、注意が必要です。

2. 百日咳のリスクと子ども・大人での違い

乳幼児における百日咳の危険性

百日咳は特に乳幼児において重症化しやすい感染症です。

1歳未満の赤ちゃんでは免疫力が低いため、百日咳菌に感染すると肺炎や無呼吸発作、さらには脳へのダメージなど、命に関わる合併症を引き起こすリスクがあります。

発症初期には鼻水や軽い咳、微熱といった風邪に似た症状が現れるため見過ごされやすいですが、進行すると激しい咳発作が起こり、持続的な咳は呼吸困難や嘔吐を伴う場合があります。

また、百日咳が乳幼児にうつる場合は、親や兄弟といった家族などの感染源が多いとされています。

そのため、大人や周囲の人も予防接種を含む対策を徹底することが重要です。

大人における感染例と症状の特徴

百日咳は大人にも感染する可能性があり、特に免疫が低下している場合や予防接種から時間が経過している場合にリスクが高まります。

大人の場合、乳幼児ほど重症化することは少ないものの、長引く咳や微熱などの症状が現れやすく、場合によっては数ヶ月間咳が続くこともあります。

この咳は特徴的で、痉攣性の咳発作が繰り返し発生し、中には

「ヒュー」

という音を伴うことがあります。

一方で、大人は症状が軽いこともあり、自覚がないまま日常生活を送ってしまうケースがあります。

そのため、知らず知らずのうちに子供や乳幼児に感染させてしまう可能性があり、社会全体で感染予防に取り組むことが求められます。

妊婦や高齢者が注意すべきポイント

妊婦や高齢者も百日咳において注意が必要なグループです。

妊婦が百日咳に感染した場合、自身の健康リスクに加え、生まれてくる新生児に感染を広げる可能性があります。

特に生後間もない赤ちゃんは百日咳ワクチンがまだ接種されていないため、感染すると重症化するリスクが非常に高いです。

そのため、妊婦は妊娠中にワクチン接種(Tdapワクチンなど)を検討することが推奨されています。

また、高齢者も免疫力が低下していることから感染しやすく、重症化や合併症のリスクがあります。

家族内に百日咳の症状がある場合は早めに受診し、適切な対策を講じることが大切です。

免疫の持続期間と再感染の可能性

百日咳に対する免疫の持続期間は有限であり、一度の予防接種や過去の感染で得られる免疫はおよそ10年ほどで弱まるとされています。

そのため、幼少期に予防接種を受けていても、成長後や大人になってから再感染する可能性があります。

特に予防接種を受けた記録が不明な場合や接種から時間が経過している場合、大人も感染のリスクを考慮して再度の予防接種を検討する必要があります。

また、百日咳は体内で潜伏期間を経て症状が現れるため、感染に気づかないうちに周囲にうつることもある点に注意が必要です。

自己や家族を守るためにも、定期的な免疫の確認や感染予防策の実践が重要です。

3. 百日咳を予防するための方法

予防接種の重要性とその種類

百日咳は百日咳菌による急性呼吸器感染症で、飛沫感染を主な感染経路とする非常に感染力の強い病気です。

咳や鼻水、微熱から始まり、症状が進むと特徴的な痙攣性の咳が現れますが、この病気に対抗するためには予防接種が欠かせません。

最も一般的なのは、DPTワクチン(三種混合ワクチン)です。

このワクチンには百日咳だけでなく、ジフテリアや破傷風も予防する効果があります。

また最近では、大人向けのTdapワクチンも提供されており、特に妊婦が接種することで生まれてくる乳児を百日咳から守ることができるとされています。

予防接種は、個々人だけでなく社会全体の感染予防にも寄与し、集団免疫を高めるうえで重要です。

日常生活での感染予防対策

百日咳は飛沫感染によって広がるため、日常生活での対策が重要です。

咳やくしゃみを他人に向けないよう、咳エチケットを徹底しましょう。

例えば、咳やくしゃみをする際にティッシュやハンカチで口元を覆ったり、手や肘で覆うといった対策が有効です。

また、手や物に付着した菌を介してもうつる可能性があるため、手洗いをこまめに行うことも大切です。

特に小さな子供や免疫力が低下している高齢者と接触する場合には、より一層の注意が必要です。

集団感染を防ぐための取り組み

百日咳の感染力は非常に高く、特にワクチン未接種の乳幼児が感染すると重症化するリスクが高まります。

集団感染を防ぐためには、学校や保育施設、職場などでの対策も重要です。

具体的には、発熱や咳の症状が出ている場合は早めに医療機関を受診し、適切な処置を受けることが推奨されます。

また、感染が疑われる場合には積極的に休養を取ることが重要です。

さらに、地域住民に対するワクチン接種の啓発活動を推進することも、感染抑制に効果的です。

予防接種を受けるべきタイミング

百日咳の予防接種は効果を発揮するタイミングで受けることが重要です。

日本では定期予防接種として、生後3か月から始まり、計4回の接種が推奨されています。

生後3か月時点での免疫力は不完全であるため、他の人からの感染リスクを減らすためにも、この時期からの予防が特に大切です。

また、ワクチンの免疫効果は時間とともに弱まるため、小学校高学年から成人にかけての年代や妊婦を対象にした追加接種も有効です。

妊婦が妊娠27~36週の間に接種することで、生まれてくる赤ちゃんが感染しやすい出生後数か月間を守ることが可能です。

4. 百日咳にかかった場合の対処法と治療

診断方法と医療機関での受診方法

百日咳にかかった場合、早期発見と適切な治療が重要です。

主な診断方法は、患者の症状や病歴、感染の疑われる接触歴に基づいて行われます。

百日咳の特徴的な症状である長引く咳や

「ヒュー」

という音を伴う咳発作が見られた場合、医療機関への受診を検討してください。

また、必要に応じて喉や鼻から分泌物を採取し、百日咳菌の有無を確認する検査が行われることがあります。

特に、大人や乳幼児で咳が2週間以上続く場合や、呼吸困難などの症状がある場合には早急な受診が推奨されます。

抗生物質治療とその効果

百日咳の治療の中心となるのが抗生物質です。

主にエリスロマイシンやアジスロマイシンなどが使用され、百日咳菌の繁殖を抑える効果があります。

ただし、抗生物質は発症後早い段階で使用するほど有効性が高いため、早期の診断が重要です。

また、抗生物質治療によって咳そのものがすぐに治るわけではありませんが、感染力を抑える効果が期待できます。

そのため、家庭や職場などで感染拡大を防ぐ観点からも、治療を速やかに開始することが望ましいです。

症状の軽減と家庭でできるケア

百日咳にかかると痙攣性の咳発作が続くため、家庭での適切なケアが重要です。

まず、患児や患者を安静に保ち、刺激を最小限にすることが大切です。

乾燥した環境は咳を悪化させるため、室内の湿度を適切に保つよう加湿器を活用してください。

また、鼻水が多い場合や呼吸が苦しそうな場合は、鼻吸引器を使用し鼻水を取り除くと効果的です。

さらに、水分補給を十分に行い、脱水症状を防ぐことも重要です。

ただし、症状が重い場合や無呼吸発作が見られる際はすぐに医療機関に相談してください。

重症化を防ぐために知っておきたいこと

百日咳は特に乳幼児において重症化のリスクが高い病気です。

症状が進行すると肺炎や無呼吸発作、さらに稀に脳炎などの合併症を引き起こす可能性があります。

そのため、初期の段階で症状を見逃さず、早期に治療を開始することが重要です。

また、重症化のリスクが高い1歳未満の乳児がいるご家庭では、大人や家族全員がワクチンを接種することで感染リスクを軽減することが推奨されます。

さらに、免疫力が低下している人や高齢者も同様に注意が必要であり、感染が疑われる場合は速やかな対応が求められます。

5. 百日咳にまつわる誤解と正しい知識

「大人は感染しない」は本当?

百日咳は大人も感染する可能性がある病気です。

多くの人が

「大人は免疫があるから感染しない」

と考えがちですが、それは誤解です。

ワクチン接種や過去の感染による免疫は、時間とともに減少します。

一般的に、ワクチンの効果の持続期間は約10年と言われており、それを過ぎると再感染しやすくなります。

また、大人の場合は症状が軽いため気づかずに菌を保持し、知らないうちに子供や乳幼児など免疫力の低い人に感染を広げるリスクがあります。

「ワクチン接種済みでも安心」は過信か

DPTワクチン(三種混合ワクチン)やTdapワクチンなど、百日咳を予防するためのワクチンは非常に効果的ですが、100%の予防効果を保証するものではありません。

ワクチンを接種した場合でも、免疫の効果は時間とともに低下します。

そのため、特に新生児や高齢者、更に接種から時間が経過した人々が混在する環境下では、感染予防対策を徹底することが重要です。

「ワクチン接種済みだから大丈夫」

と過信せず、咳や熱の症状が現れた場合は早めに医療機関を受診しましょう。

長引く咳を見逃さないためのアドバイス

咳が2週間以上続く場合は百日咳を疑う必要があります。

特に

「ヒュー」

という音が伴う咳や夜間に咳が悪化する兆候がある場合、または咳が発作的で顔が赤くなる、嘔吐を伴う場合には早急に医療機関を受診してください。

咳が単なる風邪によるものだと自己判断せず、正確な診断を受けることが重要です。

百日咳は感染経路が飛沫感染や接触感染であるため、特に家庭や職場内での感染拡大リスクを最小限に抑えるためにも注意を怠らないようにしましょう。

百日咳と他の病気との見分け方

百日咳の初期症状は鼻水や軽い咳、微熱など風邪と似ているため見分けが難しいですが、特徴的なのはその咳の経過です。

カタル期(初期段階)を過ぎた後、痙咳期に入ると咳の発作が重度になり、

「ヒュー」

という音を伴うことが多いです。

一方、通常の風邪による咳はほとんどの場合1~2週間で治まります。

他にも、喘息や気管支炎と勘違いされることもありますが、咳が長期間続くことや抗生物質による治療が効果的である点が百日咳の大きな違いです。

症状が長引く場合は、専門医での診断を受けましょう。

6. 百日咳と社会全体で取り組む感染対策

学校や職場での感染予防策

百日咳は非常に感染力の強い病気であるため、学校や職場といった集団生活の場では特に注意が必要です。

感染経路は主に咳やくしゃみによる飛沫感染ですが、接触感染も起こり得ます。

そのため、感染を防ぐには、まず手洗いの徹底が重要です。

また、教室やオフィスなどの共用スペースは定期的な換気を行うことが推奨されます。

さらに、症状が見られる場合には早期に医療機関で診断と治療を受けることが大切です。

発症初期のカタル期には、鼻水や微熱など風邪に似た症状が現れるため見逃されがちですが、この時期が最も感染力が強いとされています。

こうした症状がある場合、無理に通学や出勤を続けることは避けるべきです。

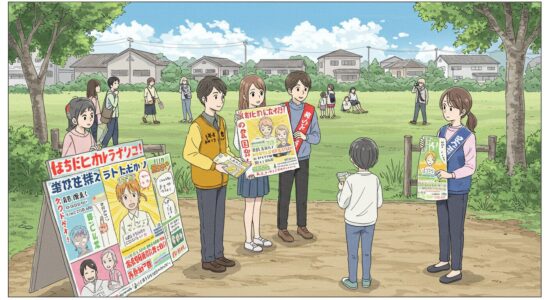

地域レベルで進む予防運動

百日咳の拡大を防ぐには、地域全体での取り組みも欠かせません。

特に乳幼児や高齢者など感染リスクが高い人々を守るため、予防接種の重要性を啓発するキャンペーンの実施が有効です。

母子手帳を活用した接種スケジュールの確認や、ワクチン未接種者への周知を進めることは、地域での感染対策に寄与します。

また、医療機関や自治体が連携し、感染者の早期発見や迅速な治療を促す取り組みも進められています。

地域の保健所や行政機関が主体となり、百日咳に関する正しい知識を住民に伝えることで、集団感染を防ぐことが期待されています。

情報共有の重要性と啓発活動

百日咳に関する正確な情報を共有することは、感染を防ぐための重要なステップです。

大人でも感染するリスクがあることや、ワクチン接種の効果の持続期間が限られていることなど、広く認識されていない事実を啓発する必要があります。

特に、長引く咳が百日咳によるものである可能性を知らないまま放置してしまうケースが多いため、注意喚起が求められます。

また、オンラインや地域の広報を活用して、具体的な予防対策や感染のサインを周知することも有効です。

例えば、百日咳に特徴的な

「ヒュー」

という音がする咳や長期間続く咳についての知識を広めることで、受診のタイミングを逃さないためのきっかけとなります。

海外での取り組みと成功事例

海外でも百日咳対策に力を入れている国が多く、その中には成功事例もあります。

例えば、アメリカでは、新生児に接触する家族全員が予防接種を受ける

「コクーニング戦略」

を推進しています。

この取り組みにより、乳児への感染リスクが著しく低下したとの報告があります。

また、オーストラリアでは、妊婦が妊娠後期に予防接種を受けることで、免疫を胎児に伝える方法が広く普及しています。

この対策は、新生児期の感染を直接防ぐだけでなく、母親からの感染を防ぐためにも効果的とされています。

こうした海外の成功事例は、日本でも十分参考にできるものです。

特に、ワクチン接種の普及やその重要性を啓発する取り組みは、国内においても感染抑制策として取り入れるべきです。

まとめ

百日咳は、子どもから大人まで誰にでも感染のリスクがある急性呼吸器感染症です。

特に乳幼児や高齢者、妊婦にとっては重症化の危険性が高く、注意が必要な病気です。

その背景には、百日咳菌による高い感染力や、咳が長引く特徴的な症状が挙げられます。

また、鼻水や軽い咳から始まる初期症状が風邪と似ているため、見逃されがちです。

百日咳はワクチン接種によって予防が可能ですが、免疫の持続期間が限られるため、大人や高齢者、小さな子どもと接触の多い方々に改めて予防接種が推奨されています。

また、日常生活における咳エチケットや手洗いの徹底といった感染予防策も重要です。

一方で、百日咳にかかった場合には、早期診断と抗生物質による適切な治療が不可欠です。

特に発症後は感染力が高くなるため、周囲への感染拡大を防ぐためにも迅速な対応が求められます。

また、咳が長引く症状を軽視せず、医療機関を受診することも大切です。

近年は成人の感染例も増加しており、咳が2週間以上続く場合は百日咳を疑うことが必要です。

社会全体で予防や啓発活動に取り組み、感染の拡大を防ぐことが求められています。

百日咳について正しい知識を持ち、適切な予防と対処を行うことが、健康を守る第一歩です。