長年、社会の光と闇を見つめ続けた一人の男がいました。

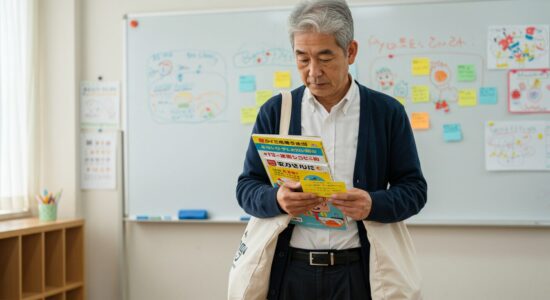

朝日新聞で約40年間、凶悪事件や暴力団事件を追い続けた事件記者、緒方健二さん。

定年を迎え、その波乱万丈なキャリアに終止符を打った彼が次に選んだ道は、多くの人々を驚かせました。

なんと、60歳を過ぎてから大学で学び直し、保育士となったのです。

「事件記者から保育士へ」

あまりにも異質な二つの世界をつないだのは、事件に巻き込まれる子どもたちを見てきた中で芽生えた

「子どもたちの未来を守りたい」

という強い思いでした。

この「激レア」な人生は、年齢を重ねてもなお新しい挑戦を恐れない勇気と、過去の経験を未来へ繋げる力の偉大さを示しています。

この記事では、緒方健二さんの波乱に満ちた事件記者時代から、保育士としての新たな挑戦、そしてその生き方が私たちに教えてくれることについて深く掘り下げていきます。

緒方健二の足跡:事件記者としての40年

凶悪犯罪や暴力団事件を追い続けた日々

緒方健二さんは約40年間、事件記者として第一線で活躍してきました。

そのキャリアの中で、地下鉄サリン事件や警察庁長官銃撃事件といった重要な凶悪犯罪に関する取材を担当し、事件の真相を追うことで読者に正確な情報を届ける使命を果たしていました。

また、暴力団関連の事件にも精力的に取り組み、社会の闇に鋭い光を当て続けました。

記者としての信念と使命感

事件記者としての緒方さんが大切にしていたのは、

「事実を明らかにし、社会に役立てる」

という強い信念でした。

その仕事には時に危険が伴いましたが、同時に強い使命感に突き動かされていたといいます。

犯罪の裏側にいる被害者や弱い立場の人々の声を代弁することを、自身の仕事の最大の意義と考えていました。

当時の社会的影響と注目された取材

緒方さんの取材記事は、犯罪や出来事の全貌を冷静に伝えるものであり、多くの読者に影響を与えました。

特に地下鉄サリン事件の取材では、タイムリーで深い考察が評価され、大きな注目を集めました。

また、暴力団を取り巻く報道ではその徹底した調査力が際立ち、社会に警鐘を鳴らすメッセージとして届けられました。

家族や周囲の支えが支えたキャリア

事件記者としての仕事は激務であり、時には危険な目にも遭遇することがありました。

そんな中でも、緒方さんがこの仕事を続けられたのは、家族や同僚の理解と支えがあったからこそです。

妻や息子をはじめとした家族は、緒方さんの取材への情熱を尊重し、安心して職務に集中できる環境を提供しました。

引退と新たな挑戦への決意

定年を間近に控えたころ、緒方さんは事件記者としてのキャリアにピリオドを打つ選択をしました。

しかし退職後も新しいことに挑戦する意欲が失われることはなく、第二の人生として

「保育士」

になる道を選びました。

事件記者としての経験を活かし、次世代を育てる仕事に取り組むという決意は、多くの人々に勇気と希望を与えるものです。

保育士への転身:異業種の世界に飛び込む

短大への入学と学び直しの決意

62歳で事件記者を引退した緒方健二さんは、新たな挑戦として

「保育士」

を目指すことを決意しました。

その背景には、長年の取材を通じて犯罪に巻き込まれる子どもたちを目の当たりにする中で、

「何か子どもたちのために直接手を差し伸べたい」

と強く思うようになったことがありました。

そして60代という年齢にも関わらず、学び直しの場として東筑紫短期大学保育学科への入学を果たします。

この選択は、大卒者で事件記者としてキャリアを重ねた彼にとって、新たな知識を一から学び直す覚悟の証でもありました。

保育士資格取得への挑戦

短大の授業では、未経験の分野である保育理論や実習に日々取り組み、保育士資格の取得に向けて学びを深めていきました。

「保育士」

という新しい世界への挑戦は決して簡単ではありませんでしたが、困難を乗り越える原動力は

「子どもたちの笑顔を守りたい」

という強い思いでした。

そして入学から約2年後、65歳で保育士資格を取得。

さらに、幼稚園教諭免許やこども音楽療育士資格も取得するなど、幅広いスキルを身につけて第二のキャリアをスタートさせます。

65歳からの新しい職場での日々

保育士として現場に立った緒方さんは、これまでの事件記者時代とは全く異なる環境の中で日々奮闘を続けています。

保育所では子どもたちの日常を支え、楽しませる役割を担いながら、関わりの中で新たな喜びを発見しているそうです。

例えば、得意な手遊び歌

「はじまるよ」

を披露して子どもたちが笑顔を見せてくれる姿や、一緒に歌ったり遊んだりする時間に大きな充足感を抱くといいます。

保育士としての毎日は、事件記者時代とは違うやりがいに満ちているのです。

元事件記者としての強みを活かす

元事件記者という異色の経歴を持つ緒方さんは、その経験を保育の現場でも活かしています。

事件記者時代に培った観察力やコミュニケーション能力を用いて、子どもたちのささいな変化や気持ちの発露を敏感に捉えることができると語ります。

また、取材で培った分析力や危機察知能力は、安全管理や子どもたちが抱える問題の察知にも役立っています。

このように、全く異なる分野での経験が、新たな職場での強みにもなっているのです。

周囲の反応とギャップの面白さ

緒方さんが保育士として働いていることを聞いた人々の反応は驚きの声が大半だったと言います。

「あの凶悪犯罪を追い続けたオガタさんがまさか!」

というリアクションを受けるたびに、自身の異色の経歴を笑い話にして楽しむこともあるそうです。

しかし実際に保育の現場で接する周囲には、年齢を重ねた新人保育士としての真摯な姿勢が高く評価され、同僚や保護者からも信頼を得ています。

そして何より、子どもたちの天然な言動や予想外の行動に触れる日々が、緒方さんにとっても刺激的で楽しいものとなっています。

異色の経歴がもたらす新たな気づき

保育士としての役割に込めた思い

緒方健二さんは、40年間の事件記者としての経験を経て、還暦を過ぎて保育士に転身しました。

彼が保育士を目指すきっかけとなったのは、凶悪犯罪や暴力団事件の取材を通じて、事件に巻き込まれる子どもたちの姿を目の当たりにしたことでした。

その経験から、子どもたちの命を守り、未来をつくる支えになりたいという強い思いが生まれたのです。

保育士としての役割に込められた彼の信念は、ただ子どもの面倒を見るだけではなく、一人ひとりの心に寄り添うことで、安心できる環境を築くことにあります。

事件記者時代の経験がもたらす貢献

緒方さんが事件記者時代に培った洞察力や分析力は、保育の現場でも大いに役立っています。

記者として多くの人々と向き合い、真実を見抜いてきた経験は、保育士としても子どもたちの表情や行動の変化を敏感に察知し、適切なサポートを提供する助けとなっています。

また、事件記者としてのキャリアから伝わる社会問題への深い理解は、保育スタッフや保護者とのコミュニケーションにも活かされており、幅広い視点で子どもたちを支えるための提案を可能にしています。

異文化交流的な保育スタッフ間のエピソード

事件記者から保育士へと異業種の転身を遂げた緒方さんは、保育スタッフ内でも一際注目の的です。

同僚たちの中には、当初彼の経歴に驚き

「本当に保育現場に馴染めるのか」

と不安視していた人もいたようです。

しかし、彼の気さくで真摯な人柄が次第に信頼を醸成し、今ではキャリアの違いを超えた協力が生まれています。

特に、事件記者時代の話を聞きながら、社会の動きや犯罪のリスクについて考える機会が増えたというスタッフもおり、彼の存在がチームの知識と視野を広げる

「異文化交流」

のような役割を果たしています。

子どもたちとの接点に感じた新たな喜び

かつては厳しい現実と向き合うことが多かった緒方さんにとって、保育現場での日々は今まで味わったことのない喜びに満ちています。

子どもたちから無邪気に

「オガタさん!」

と呼ばれるたびに感じる温かさが、彼の新しい毎日を支えています。

記者時代に直面した多くの悲劇を経て、今度は子どもたちの笑顔を守り、彼らの幸せを直接実感できる環境が何よりも励みになっているそうです。

「人生は挑戦と発見の連続だ」

と語る緒方さんが手遊び歌や子守歌を通して子どもたちと心を通わせる姿は、まさに新しい人生を謳歌している証と言えます。

緒方健二が示す「挑戦」の重要性

「年齢は関係ない」と示した生き方

緒方健二さんは、62歳という年齢で新たなキャリアに挑戦するという驚くべき生き方を示しました。

多くの人々が新しい一歩を踏み出すことをためらう中、彼は約40年間の事件記者としてのキャリアを終えた後、保育士という全く異なる分野へ転身するという決断を下しました。

この生き方は

「年齢は挑戦の障壁にはならない」

というメッセージを多くの人々に伝えています。

そして、彼のエピソードは『激レアさんを連れてきた。』に取り上げられ、多くの視聴者に影響を与えました。

過去の経験が未来を変える力

保育士としての緒方さんの活躍には、40年間にわたる事件記者の経験が深く影響しているといえます。

犯罪や困難な境遇に置かれる子どもたちを目の当たりにしてきた経験が、彼の中で

「子どもたちを守りたい」

という強い思いを育みました。

事件記者時代に培った洞察力やコミュニケーション能力は、保育の現場で子ども一人ひとりの個性やニーズを理解する力へと生かされています。

このように、自身のこれまでの経験が次のステージで新たな価値を生むという事実は、多くの人に未来への希望をもたらすでしょう。

彼を取り上げるメディアの意義

『激レアさんを連れてきた。』で緒方さんが紹介されたことには、大きな意義があります。

彼の異色の生き方や挑戦は、同番組が掲げる「激レア」というテーマそのもので、多くの人々に感動や勇気を与えるものでした。

特に、彼が「激レアさん」として紹介されたことで、年齢や既存のキャリアにとらわれず自分らしい道を追求することの重要性が広く伝えられました。

このようなメディアによる発信は、緒方さん自身が抱えるストーリーの価値を多くの人々に共有する機会を生み出しました。

挑戦することで得られる新たな社会的役割

緒方さんが提示する生き方は、新しい挑戦が個人だけでなく社会全体にも影響を及ぼす可能性があることを教えてくれます。

彼が事件記者としての経験を保育士という異分野で活かしていることは、高齢者が新しいキャリアを目指すことに対する理解を広げる例となるでしょう。

また、彼の活動を通じて、子どもを守る重要性や、人が年齢に関係なく社会で新しい役割を担う意味が再認識されています。

緒方さんの挑戦が持つ意義は、個人の生き方だけでなく、社会全体の価値観を変える力を持っていると言えます。

まとめ

緒方健二さんの人生は、事件記者から保育士という異色のキャリアチェンジによって、

「挑戦することの意義」

を示しています。

62歳で40年勤めた朝日新聞を退職し、65歳で保育士資格を取得するという道のりは、多くの人に年齢の制約を超えた可能性を感じさせるものでした。

その勇気ある決断の背景には、事件記者時代に見た凶悪犯罪の犠牲者やその家族、とりわけ子どもたちへの深い思いがありました。

『激レアさんを連れてきた。』では、そんなオガタさんのエピソードが語られ、多くの視聴者に感動を与えました。

事件記者時代の経験が、保育士としての仕事に活かされる様子や、子どもたちとの触れ合いを通じて新たに見つけた喜びを知ることができました。

このような生き方は、

「年齢や過去の職歴に縛られず、自ら選んだ道で社会に貢献できる」

という可能性を示すものです。

また、オガタさんの挑戦は、周囲との交流にも新たな価値を付加しました。

短大入学をはじめとする学び直しの過程や、保育の現場での若いスタッフとのエピソードから垣間見える彼の姿は、異文化交流的な面白さを秘めています。

これには、事件記者時代に培われた

「相手を深く知る力」

や

「気配り」

が大きく関係していると言えるでしょう。

保育士としての今を楽しむオガタさんが示してくれるのは、新しい挑戦を恐れない心の大切さです。

『激レアさんを連れてきた』という番組を通じて、視聴者はその挑戦の意義と価値に気づくことができました。

これからもオガタさんの歩みは、多くの人に勇気を与え続けることでしょう。