古代から日本に伝わる

「大つち」

「小つち」

という言葉をご存じでしょうか。

この聞き慣れない言葉は、暦注(こよみ)に記される特別な期間を指し、その間は

「土を触ってはいけない」

という言い伝えがあります。

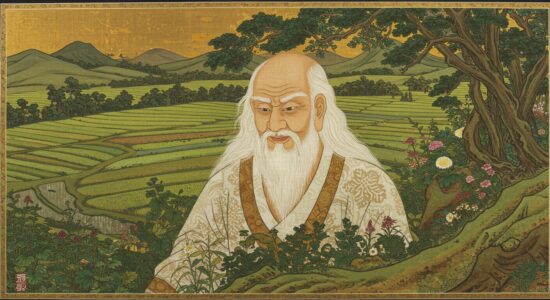

なぜ土をいじるのがタブーとされたのか、その背景には土を司る神

「土公神」

や、自然と共生してきた日本人の知恵が隠されています。

この記事では、この風習が持つ深い意味や歴史、そして現代における役割について、掘り下げていきます。

大つち・小つちとは何か?

暦注に記される「選日」としての位置づけ

「大つち」

と

「小つち」

は、日本の暦注に記される

「選日(せんじつ)」

の一つです。

「選日」

とは、日の干支の組み合わせによって吉凶を判定し、特定の活動に適した日や避けるべき日を示すものです。

大つち・小つちの期間は、その名の通り土地に関する行為、特に農作業や建築において忌避される日として位置づけられています。

この期間に土をいじることは、長い間避ける習わしが続けられてきました。

大つち・小つちの由来と期間

「大つち」

および

「小つち」

は、日にちの干支(十干十二支)に基づいて定められています。

具体的には、大つちは庚午(かのえうま)から丙子(ひのえね)までの7日間、小つちは戊寅(つちのえとら)から甲申(きのえさる)までの7日間です。

この名称や期間は、古代中国の五行思想や陰陽論に由来し、土地や自然に影響を及ぼすとされる日を特定し、吉凶を判断したことが背景にあります。

「土を触ってはいけない」とはどういう意味か

「土を触ってはいけない」

とは、大つち小つちの日に土地に干渉する行為、具体的には穴を掘ることや種まき、伐採、土木工事などを行うことが禁忌とされる風習です。

この考え方の背景には、土地には神聖な力が宿るとする信仰があり、その力やエネルギーを乱すことが不吉な出来事や災厄を招くと考えられてきたことが挙げられます。

土公神の存在と信仰的意味

大つち・小つちの禁忌には、土を司る神である

「土公神(どこうしん)」

の存在が深く関わっています。

土公神は季節ごとに異なる場所に宿るとされ、その神聖な領域で土を乱す行為は神の怒りを買うと信じられてきました。

例えば、春はかまど、夏は門、秋は井戸、冬は庭に土公神がいるとされ、それが人々の生活の中で土を敬う信仰の基盤となっています。

間日とは?土を触れる許される日

一方、大つち・小つちの期間中でも例外的に土いじりが許される日があります。

それが

「間日(まび)」

と呼ばれる日です。

例えば、丁丑(ひのとうし)の日が間日に該当し、この日は禁忌行為が特に問題にならないとされています。

こうした例外が設けられていることからも、暦や信仰がいかに緻密に考え抜かれてきたかがうかがえます。

なぜ土いじりは禁忌とされたのか?

農業文化に根付く暦と禁忌

古来より、日本の農業文化では暦に基づいた吉凶を重要視してきました。

特に

「大つち」

や

「小つち」

と呼ばれる期間は、土に関連する作業を控えるよう言い伝えられてきた日です。

これらの日付は

「選日」

と呼ばれる暦注の一種で、干支の組み合わせによって定められています。

土地を守り、作物の生育に悪影響を及ぼさないため、これらの禁忌が農業者たちによって大切に守られてきました。

自然や神聖な力を敬う精神

「大つち」

や

「小つち」

は単なる迷信の産物ではなく、自然や神聖な力を敬う精神が念頭に置かれた信仰に基づいています。

特に土公神(どこうしん)という土を司る神が土の中に宿るとされ、この期間中に土を掘ったり動かしたりする行為は神への冒涜とされました。

そのため、自然の力に感謝し、無闇に環境を変えないという倫理観が込められていると考えられています。

「犯土」による災厄の回避

「犯土(ぼんど)」

とは、大つち・小つちの期間中に土に手を加えることで引き起こされる災厄を指します。

たとえば、この期間に穴掘りや種まきといった行為を行うと、収穫量が減る、建てた建築物が災害に見舞われるといった不吉な事象が起きると言われています。

当時の人々にとって土は生活の基盤であり、作物や家という財産を守るために災厄を避ける努力が大つち・小つちの規範として定着していきました。

現代にどのように受け継がれているか

大つち・小つちに基づいた禁忌は、現代においても信仰や風習として受け継がれています。

特に農業や園芸を行う人々の間では、暦を確認して安全な日に作業を計画するといった形で実践されています。

また、スピリチュアルな観点から暦を活用する人々も少なくなく、大つち・小つちの日を機に自然の循環や神聖な力に感謝を捧げるという生き方が注目されています。

現代の多忙な生活の中で、暦に目を向けることは心を豊かにする一助ともなっているのです。

大つち・小つちの科学的解釈

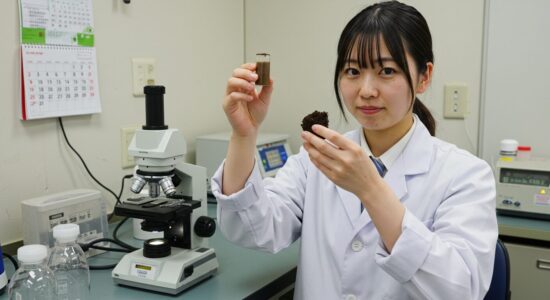

土壌や生態系の動きの見地から考える

大つち・小つちは暦注で土に関連する禁忌を示す期間ですが、これを科学的に解釈すると、土壌や生態系の動きと関連性が見えてきます。

例えば、土壌の中には微生物や小動物が多く生息しており、それらが一時的に活動を活発化させたり、逆に変化を受けやすい時期があることが知られています。

信仰的な

「土公神」

の存在が、こうした自然界のリズムを象徴している可能性があります。

さらに、農業科学の観点からも、土壌の健康状態や天候に応じて作業を調整することが合理的とされています。

古代の知恵として暦に土いじりの適否を記したことは、実際の自然の動きに対する知覚や経験に裏打ちされていたのかもしれません。

これらは現代のエコロジーやサステナビリティの考え方とも共通点があり、環境を捉える新しい視点として注目できます。

土木工事や建築における応用例

土木工事や建築業界においても、大つち・小つちの日に言及されることがあります。

特に日本の伝統的な地鎮祭や基礎工事を取り扱う際には、暦注を参考にする場合があります。

大つち小つちに土を動かすことで災厄を招くという信仰は、実際には労働者や関係者が慎重さを保つための一つの心理的な指標ともなります。

現代の視点から見ると、地震リスクや地盤の状態を科学的に調査する重要性が高まる中で、暦注の概念はその現場の安全性確保に役立つ補助手段として利用されているケースが見られます。

つまり、大つち・小つちが単なる迷信だけでなく、計画的かつ慎重な行動を促す文化的な仕組みとして機能している側面もあるのです。

実際の体験談!トラブル事例と解消策

大つち・小つちに関連する話題は、意外と現代の日常生活にも登場します。

例えば、ある建築現場で計画を立てる際、大つちの日に基礎工事を行ったところ、不運にも大雨に見舞われ工期が大幅に遅れたという報告があります。

このような事例を信仰的に見ると不吉とされる一方で、科学的には天候や地盤調査不足という原因で説明できます。

解消策としては、現代の土木や建築プロセスで推奨されるように、気象データや地質調査の結果に基づいて作業を進めることが重要です。

また、信仰心が深い地域やプロジェクトにおいては、暦注にも配慮しながら信仰と現代技術のバランスをとることで、関係者全員が安心して取り組める環境づくりができます。

伝統的知識と科学の融合

大つち・小つちは、伝統的な暦注や信仰と科学の間に興味深い結びつきを持つテーマです。

例えば、自然界の動きや土壌の健康を意識することは、現代の農業や環境科学の取り組みにも相通じる考え方です。

選日によって吉凶を意識する文化は、地球のリズムやサイクルを尊重する心から生まれたものと言えるでしょう。

近年、伝統的な暦や信仰を踏まえながら、科学的視点を取り入れる動きが広がっています。

農業や建築だけでなく、日常生活や仕事の計画にも暦を参考にする人が増えているのはその良い例です。

暦注の活用は決して過去の遺産ではなく、現代においても環境や暮らしの調和を考える上で価値を再評価されています。

大つち・小つちは現代にどう役立つか

農業や園芸での実践例

大つちや小つちの日は、昔から農業や土木作業を避けるべき日とされてきましたが、現代の農業や園芸分野でもその考えを実践している方がいます。

例えば、大つち小つちの日を避けて種まきや植え替えを行うことで、自然環境に対する敬意を表し、作物に良い影響を与えるという考え方があります。

また、間日と呼ばれる土いじりが許される日を上手に活用して作業スケジュールを立てると、効率的に仕事を進められるという利点もあります。

現代社会における信仰と文化の役割

大つちや小つちの由来や意味を知ることで、古来からの信仰や文化を見直すきっかけとなります。

その背景には、土公神をはじめとする自然への畏敬の念があり、これらの信仰を現代社会でも大切にすることで精神的なリフレッシュや自分たちのルーツを感じる効果も期待できます。

また、暦注が伝える日々の吉凶を生活に取り入れることで、人々の暮らしに調和やリズムが生まれるというメリットもあります。

暦を使ったライフプランニング

大つち小つちの日や暦注を参考にすることは、ライフプランニングにも役立ちます。

例えば、家を建てる時期や庭のリフォームを計画する際に、暦を見て最適な日を選ぶという方法があります。

また、土をさわらない日としてこれらの日を休息の日に設定し、ゆっくりと自己を見つめ直す時間を確保する方法もあります。

暦を取り入れることで、日々の計画に深みを与えることができます。

環境保護への影響

大つちや小つちを意識することは、環境保護にも間接的に役立つ可能性があります。

これらの日を

「自然をいたわる日」

と位置づけることで、自然環境への影響が減少する場合もあります。

また、大つち小つちの日を通じて、

「大地のエネルギーを回復させる」

という思想が広まれば、自然資源を保護し、持続可能な暮らしを実現する意識の醸成につながるかもしれません。

迷信としての側面と価値再評価

大つち小つちは科学的根拠に基づいたものではなく、迷信と捉えられることもあります。

しかし、迷信の中に含まれる自然への敬意や先人の知恵には学ぶべき点があります。

現代においては単なる迷信として切り捨てるのではなく、その文化的背景や歴史的意義を再評価する姿勢が求められます。

これにより、私たちの暮らしに新たな視点を取り入れ、自然や土地と調和した生き方を見直すきっかけとなるでしょう。

まとめ

大つち、小つちは、日本の暦注における伝統的な禁忌として古くから伝わる文化です。

その期間中は

「土を触ってはいけない」

というしきたりがあり、これは土公神という土を司る神様の存在に由来しています。

この信仰は農業文化を基盤とし、自然や神聖な力を敬う精神から生まれたものでした。

また、間日という土いじりが許される日が設けられている点も、深い配慮が感じられます。

現代においては、大つち小つちの日が日常生活やビジネスにどのような影響を与えるかについて再評価される機会が増えています。

科学的な根拠はないものの、暦の知識を取り入れることでライフプランニングに役立つほか、農業や園芸の実践に役立つケースもあります。

このように、大つち・小つちは単なる迷信として片付けられるのではなく、歴史的な背景や自然との調和の心を学ぶ材料として重要です。

伝統的な知識から現代の生活に活かせるポイントを見出し、古くからの文化を大切にしていくことが、これからの豊かな暮らしに繋がるでしょう。