日本の夏に欠かせない伝統行事であるお盆。

正式名称を

「盂蘭盆会(うらぼんえ)」

といい、先祖の霊を供養するための大切な仏教行事です。

この記事では、盂蘭盆会の歴史や由来、そしてその根底にある深い意味を紐解きます。

サンスクリット語に起源を持つ言葉の意味から、お釈迦様の時代にまで遡るその始まり、さらには古代インドから中国を経て日本へと伝わり、独自の発展を遂げた経緯をご紹介します。

また、地域や宗派によって異なる多彩な風習や、現代社会における盂蘭盆会のあり方にも触れ、日本の文化に深く根付いたこの行事の本質を探ります。

盂蘭盆会とは何か?

盂蘭盆会の基本的な意味と由来

盂蘭盆会(うらぼんえ)は、仏教の伝統的な行事で、先祖供養を目的として行われます。

その起源は、サンスクリット語の

「ウランバナ」

に由来し、これは

「逆さ吊り」

や

「苦しみ」

を意味します。

この言葉は、お釈迦様の弟子である目連尊者が亡き母の苦しみを救うための行いに基づいています。

目連尊者は亡き母が地獄で苦しむ姿を見て、お釈迦様の教えに従って供養を行いました。

その結果、母の魂が救われたことから、この行事が始まったとされています。

盂蘭盆会と「お盆」の関係

盂蘭盆会と

「お盆」

という名称は、同じ行事を指している場合がほとんどです。

ただし、

「お盆」

という言葉は日本独自の呼び方で、仏教における盂蘭盆会の行事が、日本の祖霊信仰や風習と結びついて発展したものです。

お盆の期間は地域によって異なりますが、一般的に7月または8月の13日から16日に行われます。

「盂蘭盆会とお盆の違い」

と言われることもありますが、仏教色が強い盂蘭盆会に対して、地域の風習が組み合わさった行事を総称してお盆と呼ぶ傾向があります。

盂蘭盆会における重要な仏教的教え

盂蘭盆会は仏教の教えに深く基づいています。

最も重要な教えの1つは、

「供養の精神」

です。

これは、故人や先祖に対して感謝や祈りを捧げることを通じて、現世での徳を積むという考え方に根ざしています。

また、目連尊者のエピソードから、自分だけでなく、他者のために尽くす重要性が説かれています。

このことは、現在の

「お供え」

や

「お布施」

といった行為にも反映されています。

さらに、盂蘭盆会を通して、家族や先祖に思いを馳せ、日頃の生活での感謝や絆を再確認することが教えの一環となっています。

盂蘭盆会の歴史~起源から現在まで~

盂蘭盆会の起源:サンスクリット語と盂蘭盆経

盂蘭盆会の起源は、古代インドの仏教経典である

「盂蘭盆経(うらぼんきょう)」

に基づいています。

この経典の名は、サンスクリット語の

「ウランバナ(倒懸)」

に由来しており、

「逆さ吊りのような苦しみ」

を意味しています。

この

「倒懸」

という言葉が表すように、人々が供養を通じて亡くなった方の苦しみを救おうとする行為が、盂蘭盆会の根本的な精神となっています。

盂蘭盆経には、釈迦の弟子である目連尊者が地獄で苦しむ亡き母を救おうとし、その方法を釈迦に尋ねた話が記されています。

釈迦は目連に、多くの僧侶を供養する

「僧伽作法(そうがさほう)」

を行うよう助言しました。

この教えが

「盂蘭盆会」

の起源とされています。

この背景には、先祖供養への感謝と亡き人の魂への祈りが深く根付いています。

古代中国から日本への伝来

盂蘭盆会は中国を経由して日本に伝わりました。

仏教が中国に広まる中で、盂蘭盆会も独自の進化を遂げ、中国の祖霊信仰や道教の文化と結びつき、祖先を敬う祭りとして定着しました。

中国では、中元節と呼ばれる行事と融合し、先祖や亡き人に対する供養の行事として一般化していきました。

やがて日本に仏教が伝来した6世紀頃、この盂蘭盆会の文化も一緒に日本に入ってきました。

当初は寺院中心の行事として行われていましたが、時を経るにつれて民間にも浸透し、特に祖先供養の行事として重要性を増していきます。

古代中国の要素を取り入れつつも、日本独自の伝統や信仰と結びつき、現在の

「お盆」

の原型が形成されていったのです。

日本での発展:飛鳥時代から現代まで

盂蘭盆会が日本で公式に行われるようになったのは、飛鳥時代の推古天皇の治世とされています。

当時、仏教の隆盛とともに盂蘭盆会も宮廷行事として取り入れられ、上流階級の間で大切な行事と位置づけられました。

その後、平安時代には家族や地域単位での開催が増え、祖先供養と家族の絆を大切にする行事として広がっていきました。

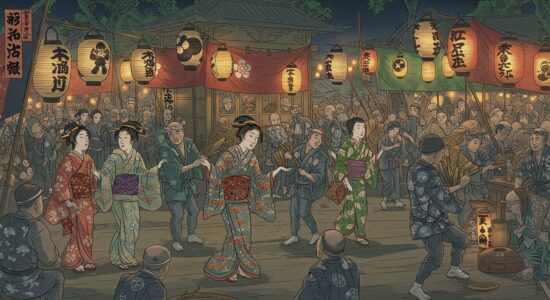

鎌倉時代から江戸時代にかけて、仏教がさらに一般庶民の生活に浸透すると、盂蘭盆会は多様な形式を持つようになります。

迎え火や送り火、精霊棚、お供え、お経を唱える行為など、各地で独自の工夫が生まれました。

また、地域によっては精霊流しや灯籠流しといった独特のお盆行事も発展しました。

明治時代に新暦が採用された後、東京など一部の地域では7月に、地方では8月に行われるようになるなど、現在の形に至っています。

現代では家族が集い、先祖を敬いながら故人への感謝を伝える機会として盂蘭盆会が営まれています。

また、その意味や風習が継承されつつ、新しい在り方が模索されています。

伝統を守りつつも、その精神は時代に合わせて息づいているのです。

地域ごとに異なる盂蘭盆会の風習

東京七月盆と地方八月盆の違い

盂蘭盆会の行事は、地域によって時期に差が見られます。

東京やその周辺の地域では新暦に基づく

「七月盆」

が一般的で、7月13日から7月16日の期間に行われます。

一方、地方では旧暦を採用する

「八月盆」

が主流となり、8月13日から8月16日に当たることが多くなっています。

この違いは明治時代に新暦が導入された影響によるもので、特に東京は商業や行政上の理由から新暦を採用したのが背景にあると言われています。

いずれの地域でも盂蘭盆会は先祖供養の重要な機会とされ、期間中には家庭に

「精霊棚」

を設け、故人を迎えるための

「迎え火」

の儀式が行われます。

時期には違いがあるものの、故人に感謝を捧げ、家族の絆を深めるという盂蘭盆会の根幹的な意味は変わりません。

各地のお盆行事:精霊流しや灯籠流し

盂蘭盆会の期間中には、地域ごとに特徴的な行事が行われます。

その中でも有名なのが

「精霊流し」

や

「灯籠流し」

です。

例えば、長崎では8月15日に

「精霊流し」

が行われ、先祖が天に帰る旅を助けるために灯りをともした船を流します。

華やかな花火や楽器の音が鳴り響き、故人を供養しますが、賑やかな行事の背後には深い敬意が込められています。

また、京都では

「五山送り火」

が知られており、夏の夜空に巨大な文字や絵が点灯され、先祖の霊を送ります。

他にも富山県や岐阜県では

「灯籠流し」

が一般的で、川に灯籠を流すことで故人の霊を静かに慰めます。

これらの行事は地域の文化や自然環境に根付いて発展してきたものであり、それぞれの土地ならではの個性を感じることができます。

宗派ごとの盂蘭盆会の取り組み方

盂蘭盆会の習慣や行事は、仏教の宗派によっても異なります。

例えば、浄土真宗では

「お盆」

の期間に特定の行事はありませんが、法要を営みながら故人への感謝の意を深めます。

これに対し、浄土宗や天台宗などでは盂蘭盆会の期間中に寺で

「お経」

を唱え、塔婆の供養を行うことが一般的です。

また、曹洞宗や臨済宗では、寺での

「棚経」

のほか、家々を回って先祖への祈りを捧げる

「家祈祷」

も行われます。

さらに宗派を問わず、多くの寺でお布施を伴う供養が行われます。

お布施の金額や書き方については各寺の方針や地域の慣習により異なりますが、故人や先祖への感謝の気持ちを込めて行うことが重要です。

このように、地域や宗派による取り組み方の違いはありますが、いずれも盂蘭盆会が家族や地域の人々と故人をつなぐ機会であり、その意味は普遍的なものと言えるでしょう。

盂蘭盆会の深い意味と現代社会への影響

先祖供養と家族の絆を再確認する機会

盂蘭盆会は、先祖への感謝の気持ちを捧げる行事として、家族の絆を深める大切な機会となっています。

この期間には、墓参りや家族の集まりを通して、先祖供養を行うと同時に、日常ではなかなか会うことができない親戚とも交流することができます。

特に新盆では、初めてのお供えや精霊棚の準備が重要視され、故人を偲ぶ心を共有する機会となります。

盂蘭盆会は、忙しい現代社会の暮らしの中で、家族が一体となり、先祖の思い出や教えに触れる貴重な時間を提供してくれます。

現代のライフスタイルと盂蘭盆行事の調和

現代社会では核家族化や仕事の忙しさから、伝統行事である盂蘭盆会への参加が難しい場合も増えています。

それでも、オンライン法要や簡素化された供養方法の普及により、生活スタイルに合わせた形で参加する人が増えています。

お経を聞くために動画配信を活用したり、郵送でお布施を渡す文化も生まれています。

また、服装やお供物の選び方にも現代的なアレンジが加えられ、気軽に盂蘭盆行事を取り入れることが可能になっています。

このような調和によって、盂蘭盆会は現代社会に適応しつつ、その大切な意義を失うことなく継承されています。

伝統文化としての盂蘭盆会の未来

盂蘭盆会は、仏教に由来する伝統行事であり、長い歴史にわたり先祖供養の文化を支えてきました。

しかし現代では、都市化や生活環境の変化によってしだいに形を変えつつあります。

それでも、盂蘭盆会の核心である

「感謝の心」

や

「つながりの再確認」

という価値は不変です。

未来の盂蘭盆会は、さらなるデジタル化やライフスタイルの多様化に対応しながらも、地域の特性や個人の思いを尊重した形で続いていくでしょう。

このように進化し続ける伝統文化は、次世代に受け継がれる大切な日本の遺産となるはずです。

まとめ

盂蘭盆会は、先祖供養を目的とする仏教の重要な行事であり、

「お盆」

として日本文化に深く根付いています。

この行事は、家族の絆を再確認し、亡き人々を偲ぶ大切な機会を提供してくれます。

盂蘭盆会の由来はサンスクリット語や仏教経典に基づいており、古代インドから中国、そして日本へと受け継がれてきたものです。

日本では地域や宗派ごとに盂蘭盆会の時期や風習が異なり、それぞれの伝統が現代社会にも息づいています。

しかしながら、ライフスタイルの多様化に伴い、盂蘭盆会の実行方法も変化しています。

例えば、お寺へのお布施の金額や書き方、お供え物の内容、服装の選び方など、細かな事柄への配慮が必要となっています。

それでも根本的な意味を見失わず、先祖への感謝の心を伝えることが重要です。

盂蘭盆会の期間中に実施される、迎え火や精霊流しといった風習は、長い歴史の中で培われた精神的なつながりを象徴しています。

このような行事を通じて、伝統文化は次世代へと受け継がれ、未来に向けてその価値を高めていくことでしょう。

盂蘭盆会は、現代人が忙しい生活の中で一度立ち止まり、過去、現在、未来のつながりを見つめ直す尊い行事と言えます。