懐かしさで胸がいっぱいになる、あの頃の夏休み。

朝は眠い目をこすってラジオ体操に行き、お昼はかき氷をほおばって、夜は縁側で花火に夢中になる。

クーラーもゲームも普及していなかった昭和の時代には、自然や地域の人々との触れ合いから生まれる、温かくも特別な時間が流れていました。

この記事では、多くの人の心に深く刻まれた、そんな昭和の夏休みの風景をたどります。

目次

朝の日課はラジオ体操

ラジオ体操の歴史と昭和から続く夏の定番

ラジオ体操は、日本の昭和時代の夏休みを象徴する存在でした。

その歴史は昭和3年(1928年)に始まり、ラジオ放送を通じて広まったものです。

特に夏休み期間中は、朝早くから近所の公園や広場に集まる子どもたちや地域の大人たちが一緒になって体を動かすことで、世代を超えた交流の場となりました。

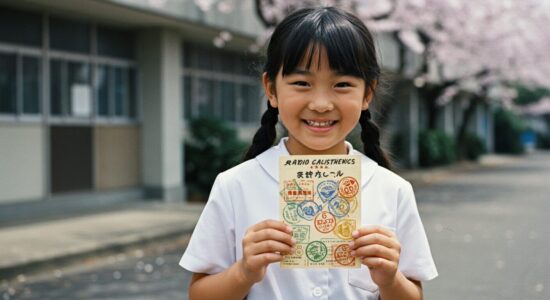

昭和の子どもたちにとって、夏休み初日に配られるラジオ体操カードを手にして熱心に参加する姿は、まさに夏の風物詩でした。

出席カードとハンコの思い出

ラジオ体操には欠かせないのが、出席カードとハンコです。

昭和時代には、それぞれの町内会や学校で出席カードが配られ、そのカードにハンコを集めるのが子どもたちにとっての朝の日課となっていました。

ハンコをもらうたびに増える丸印に達成感を覚え、最終日には全員がカードを埋めることを目指していました。

6年生になると

「ハンコを押す係」

を任されることもあり、少し大人になった気分になれる特別な体験として記憶に残るものです。

友達との集合場所としてのラジオ体操

ラジオ体操は、単に体を動かす場ではなく、友達と集う楽しみの時間でもありました。

早朝の集合場所として、近所の子どもたちが自然と顔を合わせる機会となり、一緒に歩いたり、おしゃべりを楽しんだりする時間が子どもたちの心を豊かにしました。

また、ラジオ体操が終われば、そのまま遊びに発展することもしばしば。

昭和の夏休みの中で、友達同士の絆を深める貴重な場として親しまれていました。

夏休みの早起き文化

昭和時代の夏休みといえば、早寝早起きが基本でした。

朝6時半頃から始まるラジオ体操に遅れないよう、子どもたちは自然と早起きする生活に馴染んでいました。

眠そうな表情でも、とりあえず会場に向かう子どもたちの姿が地域の光景として定着していました。

こうした早起き文化は、夏の日中を有効活用し、健全な生活リズムを保つ役割を果たしていました。

昭和と令和でのラジオ体操の違い

昭和のラジオ体操は地域のつながりや集団活動を重視したものが多く、大勢で集まること自体が夏休みの大切な体験でした。

しかし令和の時代では、その形も少しずつ変わり、オンラインでの参加や自主的に自宅で行う形式も増えました。

また、コロナ禍の影響で一時中止になる地域もあり、昭和時代と比べると参加頻度や形式に変化が見られます。

一方で、親世代が子どもに昭和の夏休みの思い出としてラジオ体操の大切さを伝える場面も多く、変化の中にも受け継がれる精神が存在しています。

日中の楽しみは水遊びとプール

炎天下でのそり遊びと庭での水浴び

昭和時代の夏休みといえば、炎天下にはしゃぐ子どもたちが目に浮かびます。

当時は庭や近所にプールがあるわけではありませんでしたが、家の裏庭にホースで水をまいたり、大きなたらいや風呂桶に水を張ったりして水遊びを楽しんでいました。

一方、砂や土で作られた

「そり遊び場」

を駆け抜けるなどして遊ぶ光景も夏の日常風景でした。

濡れた服や土まみれで帰宅するのもごく当たり前で、家に戻って冷たい麦茶を飲む毎日は、まさに昭和の夏休みの象徴のような時間でした。

学校のプール開放の思い出

夏休み期間中、学校のプールが開放されるのは子どもたちにとって特別な楽しみでした。

同じクラスや地域の友達と一緒に水泳を楽しむ時間は、勉強から離れたリフレッシュのひとときでした。

服の下に水着を仕込んで自転車で通ったり、みんなで持ち寄った浮き輪を使って騒いだりと、プールでは笑い声が絶えませんでした。

また、持参したタオルでカラフルに彩られたプールサイドは、昭和の夏の日差しを象徴する風景でした。

冷たい水とともに過ごした昭和の昼間

昭和の子どもたちにとって、暑さを乗り切る手段のひとつが

「水」

でした。

庭先での水浴びやプール以外にも、冷えた井戸水や水道水を使って手足を冷やすなど、身近な場所で涼を取ることが一般的でした。

また、地域の公園や川で軽く水遊びをすることもあり、それが一日の大きな楽しみになっていました。

クーラーがまだ普及していなかった時代だからこそ、こうしたシンプルな方法で暑さを和らげ、夏の昼間を楽しむ工夫がされていたのです。

水遊びとスイカ割りは夏の風物詩

昭和時代の夏休みといえば、水遊びだけでなくスイカ割りも欠かせないイベントでした。

公園や広場での集まりでは、子どもたちが目隠しをし、歓声を上げながら棒を振り下ろすスイカ割りがしばしば行われました。

スイカ割りの後に冷えたスイカを皆で分けて食べる時間は、熱い体を冷ますと同時に、友達との絆を深める特別なひとときでもありました。

こうした一連の体験は、日本の昭和時代の夏休みらしい風物詩として、今でも多くの人の心に刻まれています。

舌で感じる夏!かき氷と昭和の味

シロップと氷の簡単な美味しさ

昭和時代の夏休みにおいて、かき氷は一番身近で贅沢なデザートでした。

暑い中、ただの氷にカラフルなシロップをかけるだけのシンプルなものながら、その冷たさと甘さがたまらず、子どもたちに大人気でした。

イチゴ、レモン、メロンなどの定番フレーバーに加え、混ぜ合わせてオリジナルの味を楽しむことも、子どもたちの楽しみの一つでした。

かき氷は、日本の昭和時代の夏休みに欠かせない存在だったのです。

家庭用かき氷器の普及とその楽しさ

昭和時代には、多くの家庭に手動式のかき氷器がありました。

ハンドルを回してその場で削る氷は、ひんやりとして口当たりがよく、作る行為そのものがもう一つの楽しみでした。

家族や友達と一緒に作ることで、特別感が増し、夏休みの一日の思い出になったものです。

昭和時代ならではのレトロなデザインのかき氷器は、今見てもどこか懐かしく温かみを感じさせるアイテムです。

【楽天2位】電動かき氷機 かき氷器 電動本格ふわふわ氷かき器 DCSP-20 粗さ調節 家庭用 製氷カップ付き

縁日のかき氷と屋台文化の懐かしさ

お祭りや縁日で食べるかき氷も、昭和時代の夏休みを彩る大切な存在でした。

屋台で作られる大きな氷を専用の機械で削る手際の良さに見とれた経験がある方も多いのではないでしょうか。

その上にたっぷりと注がれる色鮮やかなシロップが、夏の夜をワクワクとした気持ちで包んでくれました。

縁日の独特な雰囲気の中で食べるかき氷は、家庭で味わうものとはまた異なる特別な味わいがありました。

氷と友達になる!涼のとり方の工夫

昭和時代の子どもたちは、かき氷だけでなく、氷そのものを使って様々な形で涼を楽しんでいました。

かき氷器で削った氷をコップに入れてジュースを注いだり、氷片を直接舐めたりとその工夫は多岐にわたりました。

また、冷たい氷を手で触るだけでも涼しさを感じられるため、気温が高い昼間には重宝されました。

こうした工夫もまた、日本の昭和時代の夏休みに欠かせない思い出の一コマでしょう。

畑と自然を田舎で味わう夏休み

虫取りと昆虫採集の定番遊び

昭和時代の夏休みといえば、虫取りや昆虫採集は子どもたちの定番の遊びでした。

網と虫かごを片手に田舎を駆け回り、カブトムシやクワガタを見つける喜びは、日本の昭和時代の夏休みならではの風景です。

朝早くに出かければ、草むらの中で新しい昆虫との出会いに胸が躍り、その後、友達と戦利品を見せ合うのも楽しみの一つでした。

これらの遊びを通じて自然や生き物に親しむ時間は、子どもたちにとって貴重な学びの場でもありました。

蝉の声と昼寝のひととき

炎天下の昼間、畳の上で聞く蝉の声は、昭和時代の夏休みを象徴する音風景です。

うちわを片手にゴロンと横たわり、風鈴の涼しげな音とともに昼寝をするひとときは、暑さの中の小さな贅沢でした。

特に田舎の家では、開け放たれた縁側からの微かな涼しい風が、昼寝をより快適なものにしてくれました。

こののんびりとした時間は、忙しい現代の夏休みにはなかなか味わえない、子どもたちの自由な時間でした。

祖父母の家での生活と田舎ならではの楽しみ

夏休み中、田舎の祖父母の家で過ごすひとときは、昭和時代ならではの思い出の一つです。

広い田畑や自然に囲まれた環境で、普段とは異なる特別な時間を体験しました。

祖父母との会話や手作りのおやつ、夕方の畑道を散歩するひとときは、都会生活では体験できない贅沢でした。

また、田舎での生活を通じて自然の厳しさやありがたさを学ぶ子どもたちも多く、その記憶は大人になっても色褪せない貴重な思い出となりました。

畑仕事の手伝いと昼食のそうめん

昭和時代の夏休みには、田舎の畑仕事を手伝うことも、一つの大切な経験でした。

朝早くから収穫した野菜を洗ったり、草取りをしたりと、子どもたちも自然と農作業を手伝う中で食べ物を作る大変さを肌で感じました。

作業後にいただく冷たいそうめんと新鮮な野菜は、暑い夏の日に格別の美味しさでした。

このような体験は、ただ楽しいだけでなく、食べ物への感謝の心を育む大切な時間でもありました。

宿題と登校日!やらなきゃいけない夏休み

夏休みの友!定番ドリルの思い出

昭和時代の夏休みといえば、宿題の代名詞ともいえる

「夏休みの友」

が思い出されます。

「夏休みの友」

はドリル形式の宿題帳で、小学生たちはこの一冊をこなすことで夏休みの成果を示していました。

内容には算数や国語、理科、社会など幅広い科目が網羅されており、その完成には根気と計画性が求められました。

最初の数日で意気込んで進めるものの、中盤で手が止まってしまい、結局最後の数日で慌てて仕上げるというのがよくあるパターンでした。

この定番ドリルには、昭和の子どもたちが共通して感じた夏休みの学習の風景が詰まっています。

登校日と友人との久々の再会

長い夏休みの間には、学期途中に1~2回設けられる

「登校日」

がありました。

この日は、友人たちと久しぶりに顔を合わせる貴重な機会でした。

登校日には、宿題の進捗状況が確認されることもあり、真剣に取り組んでいたか、ごまかしながら過ごしていたかが明らかになる瞬間でもありました。

また、この日をきっかけに再び計画を立て直す子どもも多かったものです。

夏休みの遊びと勉強のバランスを考えさせられる登校日は、日本の昭和時代の夏休みの一つの特色でした。

終わらない宿題と家族の協力

夏休みも終盤になると、たまった宿題に焦るのは昭和時代も同じでした。

特に自由研究や作文といった、時間をかけて完成させる課題は、多くの子どもたちにとって大きなプレッシャーでした。

そんな時、家族の協力が欠かせない存在でした。親や兄弟が一緒に意見を出し合い、時には手を動かして手伝う場面も見られました。

昭和時代の夏休みには、家族みんなで宿題の山を越えるという、一種の共同作業のような思い出が多くの家庭にありました。

絵日記や自由研究の楽しいプレッシャー

昭和の夏休みの宿題の中でも、特に個性が表れるのが

「絵日記」

と

「自由研究」

でした。

絵日記では、毎日あるいは数日に一度、その日の出来事や感動を絵と文章で綴ることが求められました。

完成すると、それが一冊のアルバムのように仕上がり、自分だけでなく家族の思い出にもなりました。

自由研究は、昆虫採集や植物観察など自然をテーマにしたものが主流で、親子で図書館へ行ったり、道具を整えたりして準備する過程も楽しい体験でした。

このように、宿題としてのプレッシャーがありながらも、子どもたちは昭和の情景を深く感じながら心豊かな時間を過ごしていたのです。

夜の楽しみは星空と蝉の声

夜店と花火大会の思い出

昭和時代の夏休みといえば、夜店や花火大会を楽しむ風景が思い浮かびます。

屋台が立ち並ぶ夜店では、金魚すくいや射的が定番で、友達や家族と一緒に盛り上がりました。

夜店を歩きながら浴衣を着て食べた綿菓子やフランクフルトの味は、日本の昭和時代の夏休みの懐かしい思い出のひとつです。

また、夜には大きな花火大会が開催され、夜空を彩る色とりどりの花火をみんなで眺めるのが夏の醍醐味でした。

子どもたちが歓声を上げ、大人たちが楽しそうに語らうその光景は昭和らしい温かみを感じさせてくれます。

キャンプや夜の肝試しでのドキドキ

昭和の夏休みには、友達や地域の子どもたちとキャンプをすることもありました。

暗い中で焚き火を囲み、カレーを作ったりホイル焼きを楽しんだりする時間は特別で、夜という非日常の開放感がありました。

そして、肝試しも夏休みならではの行事でした。

虫の声や木々のざわめきに恐怖と興奮を感じながら、ランタンや懐中電灯を片手にお墓や林の中を歩くのは忘れられない思い出です。

大人たちが時折驚かせる役を担うなど、地域全体で楽しむこともありました。

星空観察と天体望遠鏡

昭和の夏休みは、自然に触れる機会が多く、星空観察もその楽しみのひとつでした。

周囲に街灯が少なく、空気も澄んでいたため、夏の大三角形や天の川がはっきりと見えました。

布団を持って縁側に寝転びながら、夢中で星を数えたのは、多くの子どもたちが経験したことでしょう。

家庭に天体望遠鏡があると、それを使って木星の衛星や月のクレーターを観察することもできました。

当時の子どもたちは、夜空の広がりに宇宙の神秘を感じ、科学への興味を持つきっかけにもなっていました。

夜風と家族で座った縁側

夏の夜には、縁側に家族で集まる時間もありました。

スイカを切り分け、風鈴が涼しげな音を響かせる中で夜風を感じるひとときは、昭和時代ならではの風景でした。

蝉の声や夜の虫たちの音が静かな夜を賑やかにしてくれたのも、夏らしい思い出です。

家族とともに団扇を片手に近況を話したり、祖父母から昔の物語を聞いたりする時間は、忙しい日常では味わえない贅沢なものでした。

そんな昭和の夏休みの風景は、今でも多くの人々の心に残る特別な記憶となっています。

まとめ

昭和時代の夏休みは、ラジオ体操やプール開放、かき氷、虫取り、花火大会など、日本の風情あふれるイベントが豊富で、そのすべてがかけがえのない思い出として刻まれています。

特に、地域のつながりが強く、子どもたちは自然や伝統文化の中で遊びと学びを通じて多くの経験をしていました。

現代では、昭和のようなレトロな夏休みの風景は少しずつ減少していますが、その一方で、デジタル化や都市ならではの新しい夏の過ごし方が登場しています。

それでもなお、日本の夏休みの象徴であるラジオ体操やかき氷、夏祭りなどは、令和の時代でも受け継がれており、世代を超えた家族や友人との思い出を育む大切な時間となっています。

昭和の夏休みには懐かしさを感じつつ、現代の新しい生活スタイルも取り入れて、心に残る日本の夏休みをこれからも楽しんでいきたいものですね。