今、低所得者世帯への3万円の給付金が注目を集めています。

この政策は、急激な物価上昇や生活費の負担増加に対処するために設計されており、特に住民税が非課税の世帯を対象としています。

政府の狙いは、困窮している家庭に直接的な経済支援を提供し、消費を促進することです。

この記事では、この給付金の概要や目的、支給方法、過去の制度との違いを詳しく解説し、背景にある社会的要因や政府の意図についても考察します。

生活環境の厳しさを増す中、給付金がどのような役割を果たすのか、一緒に見ていきましょう。

1世帯3万円の給付金とは?その概要と目的

給付金の対象範囲と条件

今回の低所得者給付金は、住民税が非課税である世帯が主な対象となります。

非課税世帯とは、住民税の均等割および所得割のいずれも課税されない世帯を指し、その条件は世帯の人数や地域によって異なる場合があります。

具体的には、単身世帯の場合、年間合計所得金額が45万円以下であれば対象となり、例えば給与収入が98万4000円の単身世帯が該当するケースがあります。

また、配偶者や扶養親族を持つ世帯では、年間所得基準が

「35万円×(本人・配偶者・扶養家族の合計人数)+31万円」

を下回る場合が条件に該当します。

例えば、配偶者と子ども1人がいる3人世帯では、収入が202万円の場合、非課税条件を満たし給付金を受け取れる可能性が高いです。

給付金の具体的な支給方法

給付金3万円の支給は、各自治体を通じて行われます。

自治体は対象者に対し個別に通知を送付し、申請手続きが必要な場合と不要な場合があります。

通知を受け取った世帯は必要書類を揃え、期限内に申請することが求められる場合があります。

支給は主に銀行口座への振込となる予定です。

なお、18歳以下の子どもがいる世帯には、子ども1人あたり2万円の追加支給が行われる仕様になっています。

この条件により、子どもが多い世帯では負担軽減がより図られるよう工夫されています。

過去の給付金制度との違い

今回の給付金3万円は、過去の一律給付金制度と比較して支給対象がより限定されている点が特徴です。

一律給付金が全世帯を対象としていたのに対し、今回は住民税非課税世帯に焦点を当て、最も支援が必要とされる低所得層に直接資金が行き渡る仕組みとなっています。

また、コロナ禍で行われた特定世帯への給付金支援と異なり、物価高騰や生活必需品価格の上昇といった経済的負担に対応する目的が前面に出されています。

そのため、支給金額の設定や条件がより緻密に設計されています。

政府による意図と発表時期の背景

政府がこのような給付政策を決定した背景には、急激な物価上昇と生活費の負担増による国民からの強い不満が挙げられます。

特に2024年に予定されている郵便料金や食料品価格のさらなる値上げを受け、早急な経済対策が必要と判断されました。

また、2024年11月に閣議決定が行われた時期は、景気回復を目指す経済政策が議論されるタイミングだったことも重なります。

この施策を発表することで、生活困窮層の救済だけでなく、政権支持率の維持や物価対策への取り組みをアピールする狙いも見え隠れしています。

実際に受け取るまでの手続きの流れ

給付金を実際に受け取るためのステップは以下のように進められます。

- 対象となる世帯には、各自治体から給付金の案内通知が届きます。通知内容には、自身が対象か否かを確認するための必要条件も詳述されています。

- 通知に基づいて、申請が必要な世帯は自治体指定の書類を揃え、申請書類を郵送またはオンラインで提出します。

- 自治体が申請内容を審査した後、問題がなければ登録された銀行口座に給付金が振り込まれます。

なお、現在一部の自治体では既に申請受付を開始しているため、該当する国民は迅速に対応することが重要です。

給付金が必要とされる背景にある社会的な要因

低所得者世帯の生活環境と現状

近年、日本では低所得者世帯の生活が厳しさを増しています。

特に、住民税非課税世帯に該当するような世帯では、日々の買い物や公共料金の支払いが負担となっており、経済的な問題が顕著に現れています。

収入が限られる中で、物価の上昇や社会的保障の不足といった問題が、こうした家庭の生活を直撃しています。

こうした背景から、

「低所得者給付金」

として給付金3万円が設定され、生活の一端を支える役割を果たそうとしています。

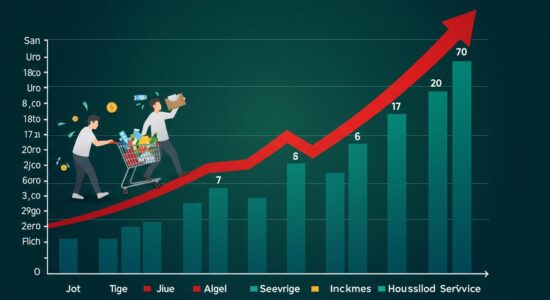

食料品・生活必需品価格の高騰の影響

近年、食料品や日用品、郵便料金の価格が全国的に上昇しています。

こうした物価高騰は、特に低所得者世帯に大きな打撃を与えています。

例えば、家庭で必要とされる基本的な食品や日常生活に欠かせない商品が値上がりし、支出が増える一方で収入に変化がない世帯では、生活費のやりくりが困難となっています。

実際、こうした影響が低所得者給付金3万円の必要性を高める要因の一つといえます。

ガソリン補助金縮小による家計への負担

ガソリン価格の高騰は、全国の家庭に直接的な負担を与えています。

特に、通勤や生活に車を利用する家族では、ガソリン代の高騰が大きな出費となっています。

さらに、政府が実施していた一部のガソリン補助金が縮小したことで、その負担はさらに増しています。

これに伴い、地方を中心とした低所得者世帯の家計は圧迫されており、3万円の給付金による一時的なサポートが求められる状況にあります。

コロナ禍からの回復と格差の拡大

新型コロナウイルス感染症による経済的な混乱から数年が経過していますが、その影響は依然として続いています。

特に、非正規雇用者や収入が不安定な労働環境にいる層では、雇用不安や収入減少の問題が続いており、結果として格差が拡大しています。

経済回復が見込まれる一方で、その回復基調が低所得者層にまで行き届いていない現状があります。

このため、給付金3万円はそのような格差を緩和する重要な手段として期待されています。

経済的救済措置としての給付の役割

こうした背景の中で、低所得者世帯に対する3万円の給付金は、経済的な救済措置としての重要な役割を担っています。

支給金額自体は大きくないものの、食料品の購入や電気代の支払いなど、日常生活の補助に活用できる点が意義深いといえます。

また、この給付によって物価高騰の影響を部分的にでも緩和し、少しでも安心して暮らせる環境を提供しようとする政府の意図がうかがえます。

政府が3万円給付を行う理由とその狙い

景気の底上げを図る政策として

低所得者給付金として支給される今回の3万円には、ただ単に生活支援を目的とするだけでなく、経済全体の底上げを図るという政策的な狙いが込められています。

昨今の物価高騰やエネルギー価格上昇により、消費の抑制傾向が顕著となっています。

この状況を改善するため、低所得者世帯に現金を支給することで、生活必需品や食料品などへの消費を活性化し、地域経済の循環を促進する効果が期待されています。

特に、即時的な経済効果を狙って、直接給付という形が採用されている点が注目されています。

特に支援が必要な層へのターゲティング戦略

今回の給付金3万円が対象となるのは、住民税非課税世帯やそれに準じる低所得世帯です。

この層は、食料品や生活必需品の値上げの影響を大きく受けており、日々の生活での困難が増大しています。

政府は、こうした支援が必要な特定の層を効果的に救済することによって、給付の効率性を高めようとしています。

また、18歳以下の子どもがいる世帯には子ども1人あたり2万円の上乗せが行われるなど、家計負担が特に重い家庭にも手厚い支援が行われるのが特徴です。

国民の不満低減と政権支持率の維持

給付金3万円の実施は、物価上昇や生活費の負担増大に対する国民の不満を抑える狙いも含まれています。

特に、ガソリン補助金の縮小やエネルギー価格の高騰などによる負担増を背景に、多くの国民が生活の安定性を求めています。

こうした状況で、低所得者世帯への現金支給は直接的な支援策として理解されやすく、政権の政策への支持を一定程度維持するための戦略の一環とみることができます。

他国の支援政策との比較

日本政府の低所得者給付金に似た施策は、他国でも見られます。

例えば、アメリカでは新型コロナウイルス感染症の影響下で複数回にわたる現金給付が行われ、多くの国民がその恩恵を受けています。

一方で、日本は一律給付よりも対象を絞った形の政策が特徴です。

このように、財源の制約や政策目的に応じた給付方針には各国で違いが見られますが、共通しているのは物価高騰やエネルギー価格上昇といったグローバルな課題への対応策として給付金を活用している点です。

中長期的な経済政策との関連性

今回の給付金は、短期的な経済支援という側面に加え、中長期的な経済政策の一環としても位置づけられています。

低所得者層への支援により消費の下支えを行うだけでなく、将来的には格差緩和や経済の安定を目標とする政策に繋げる意図が見受けられます。

また、給付金が地域経済の活性化に寄与することで、地方創生や災害復興の取り組みにも好影響があると期待されています。

このように、政府は短期と中長期の両面で給付金を位置づけ、経済全体の基盤強化を目指しています。

給付金をめぐる懸念と今後の課題

財源確保の難しさとその影響

低所得者給付金を含む大規模な経済対策を行う際に必ず議論となるのが財源の問題です。

今回の給付金3万円に関しても、国債の発行や他の予算から資金を捻出する必要があり、国家財政に負担がかかることは避けられません。

また、日本は少子高齢化が進む中、社会保障費の増加も続いており、将来的な財政運営への影響が懸念されています。

財政赤字の拡大が国際的な信用に影響する可能性も見逃せません。

給付金がもたらす救済の限界

給付金3万円が低所得者世帯にとって一時的な助けとなることは間違いありません。

しかし、物価高騰やガソリン補助金の縮小の影響を考えると、継続的な生活の安定には十分ではない可能性があります。

特に、3万円という給付額は短期間の生活費や一時的な支出には役立つものの、長期的な経済的不安を解消するには限界があります。

このため、一時的な対策という側面が強調されてしまうのが現状です。

効果的な支援実現のための課題

経済的支援が本当に必要な人々に的確に行き届く仕組みを構築することが重要です。

しかし、今回の給付金制度では自治体の判断や申請手続きの複雑さが課題として浮き彫りになっています。

特に、住民税非課税の条件に基づくと、対象者の判別が難しいケースや、漏れのある世帯が発生するリスクがあります。

また、申請手続きを自主的に行わない世帯が給付金を受け取れないことも問題視されています。

現場への負担と準備の課題

給付金の支給を行うのは各自治体であるため、事務作業の負担が増加しています。

対象者の確認、申請受付、支給決定までのプロセスが手間と時間を要し、人員や予算が限られる自治体にとって大きな負担となっています。

また、時期が設定されているにもかかわらず、準備や周知が十分でない場合、スムーズな支給に支障をきたす可能性もあります。

格差緩和に向けた長期的支援の必要性

低所得者給付金のような一時的な措置では、現状の経済格差を埋めることは難しいとされています。

本来必要なのは、長期的な視点に立った経済政策や社会保障制度の改善です。

例えば、教育やスキルアップの支援、働き方改革など、貧困の連鎖を断ち切るための構造的な改革が求められます。

今回の給付金がきっかけとなり、より根本的な対策が検討される契機となることが期待されます。

まとめ

低所得者給付金として1世帯3万円が給付される今回の政策は、特に物価の高騰やガソリン補助金の縮小などで影響を受けやすい低所得者世帯を対象にした緊急経済対策です。

この給付金制度は、食料品や生活必需品の値上がりが続く中で、生活の安定を支援する目的があります。

また、給付金3万円に加え、18歳以下の子どもがいる世帯では1人あたり2万円が上乗せされる仕組みとなっており、特に子育て世帯への配慮も見られます。

各自治体がスケジュールを決定する中で、給付スムーズに進めるための準備が急ピッチで進められています。

一方で、財源の確保や給付金の実効性に関しては課題も残されていますが、現時点では低所得者世帯に対する即時的な支援としての役割を果たすことが期待されています。

政府としては、この一時的な支援が景気の底上げにつながることも意識しており、対象者の早期申請や受け取りが重要となるでしょう。

今後は、より長期的な視点で格差緩和や家計負担の軽減策を検討していく必要がありますが、今回の3万円給付が多くの低所得者世帯にとって大きな助けとなることを願います。