現代の葬儀において、

「戒名」

は故人を弔う上で不可欠なもの、そう考えている方は少なくありません。

しかし、近年ではさまざまな理由から戒名を授からない選択をする方が増えてきました。

果たして戒名がなくても故人は安らかに旅立てるのでしょうか?

そして、俗名での弔いはどのように行われるのでしょうか?

この記事では、まず戒名の本来の意味や歴史、そして宗派ごとの違いを紐解きます。

その上で、戒名がない場合の葬儀の進め方や、位牌・納骨に関する具体的な対応について詳しく解説します。

また、戒名をつけないことのメリットと注意点、そして現代の葬儀がどのように変化しているのかにも触れ、これからの弔いの形を皆様と共に考えていきます。

目次

戒名とは何か?その歴史と役割

戒名の意味と仏教における役割

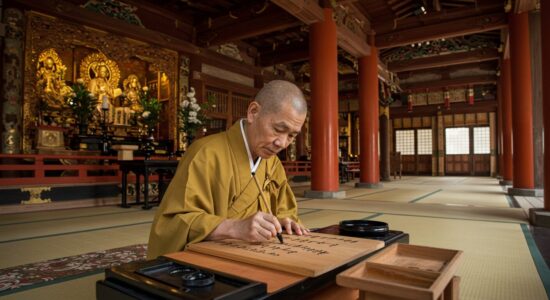

戒名とは、仏教において仏弟子となった証として授けられる名前を指します。

「戒」

という言葉には戒律を守るという意味が込められており、仏教徒としての責務や徳を示す考え方に基づいています。

本来、この戒名は生前に仏の教えを説く道に進む出家者に授けられていましたが、日本では主に亡くなった方に付けられるようになりました。

戒名が葬儀や法要で重要視される理由は、故人が仏の弟子として新たな存在になることを示し、来世でより良い道を歩むための導きとされるからです。

特に仏式の葬儀や菩提寺との関係が深い場合、戒名が故人の成仏と弔いを象徴する重要な要素となっています。

戒名と法名の違いとは?

戒名と法名はしばしば混同されがちですが、実際には若干の違いがあります。

戒名は基本的に禅宗や浄土宗など日本国内で広く行われている仏教の宗派において用いられ、

「戒律を守る仏弟子としての名前」

を指します。

一方、法名という言葉は主に浄土真宗で使われ、

「仏の教えに帰依した証」

として与えられるものです。

また、戒名には院号や道号が含まれる場合がありますが、法名にはそのような構成はありません。

戒名は仏教徒としての立場を明確にする要素として意味を持つのに対し、法名は個人が阿弥陀如来の救済を受けたことを象徴しています。

どちらを用いるかは宗派によって異なりますので、葬儀の際には菩提寺や僧侶に相談することが適切です。

宗派ごとの戒名の特徴

戒名は宗派ごとに付け方や意味合いが異なるため、それぞれの特徴を把握することが大切です。

たとえば、禅宗では、戒名に道標としての意味が強く込められる一方、浄土宗では阿弥陀如来への帰依を表すものとして戒名が重視されます。

また、日蓮宗では故人の人柄や生前の行いが戒名に反映されることが多いです。

さらに、浄土真宗の法名は戒名に該当するものですが、その構成が簡素なのが特徴です。

法名には院号や位号は含まれず、仏教徒としての名前が付与される形態になっています。

地域やお寺ごとに一部の慣習が異なるため、それぞれの宗派の僧侶に依頼し、適切な戒名の付け方を相談することが大切です。

戒名がない場合の葬儀はどうなるのか

俗名での葬儀の流れ

戒名がない場合、俗名で葬儀を行うことができます。

この場合、仏式の形式にとらわれず、宗教的儀式を簡素化した形式が多く選ばれます。

典型的な俗名での葬儀の流れとしては、故人の俗名を死亡通知や祭壇、弔辞で使用する点が特徴的です。

僧侶を招かず、家族や近親者が中心となり進行する

「無宗教葬儀」

や

「自由葬儀」

が一般的です。

読経や戒名授与を行わずに、参列者が故人を偲ぶ会のような場として進めることもあります。

位牌や納骨における俗名の扱い

戒名がない場合、位牌や納骨における故人の表記は俗名が用いられます。

位牌は本来、戒名が書かれることが一般的ですが、俗名で記載することも可能です。

また、納骨の際に使用される墓石や骨壺においても、戒名ではなく俗名を刻むケースが増えています。

ただし、菩提寺に墓がある場合や、仏教式の供養を希望する場合には、戒名なしの納骨が難しい場合もあります。

そのため、俗名を使用する場合は、事前に菩提寺や関係者と相談することが推奨されます。

現代の葬儀における戒名不要のケース

近年では、

「戒名は要らない」

と考える方も増えています。

この背景には、戒名料などの経済的負担や、仏教に対する宗教観の多様化が影響しています。

特に、無宗教葬儀や家族葬など、形式にとらわれない葬儀スタイルでは、戒名なしの形が受け入れられる場合が多いです。

また、新しい供養方法として

「樹木葬」

や

「散骨」

においても、必ずしも戒名を必要としないことが一般的となっています。

これらの流れは、個人の価値観とライフスタイルに基づいた現代的な葬儀文化の一環であると言えるでしょう。

戒名をつけないことのメリットと注意点

戒名料にかかる経済的負担の軽減

戒名をつける場合、経済的な負担が生じる点は大きな課題です。

一般的に戒名の費用はその内容やランクによって異なり、例えば

「信士」

「信女」

などの基本的な戒名は5万~20万円程度、

「居士」

「大姉」

などの高位なものでは20万~50万円、院号がつく戒名では50万円以上となることもあります。

この費用はお寺との関係性や地域によっても差が出ます。

戒名をつけない場合、それらの費用が不要になるため、経済的負担を大幅に軽減できるのです。

戒名料が高額になることが理由で、戒名なしを選択する方も増えており、現代では

「戒名は要らない」

と考える方も少なくありません。

しかし、その際も代わりに俗名による供養や納骨の方法について慎重に検討することが重要です。

俗名の使用に際しての法的要件やリスク

戒名をつけずに俗名で葬儀やその後の手続きを行う場合、法的・社会的に問題はありません。

ただし注意すべきなのは、俗名で位牌や納骨を進める際に、菩提寺が対応しないケースがあることです。

これは、菩提寺が仏教の形式に則った供養を重視する立場を取るためです。

その結果、俗名の場合は特定のお寺で納骨や供養が受けられないというリスクが生じることがあります。

また、

「成仏できないのではないか」

「戒名なしの納骨は不適切ではないか」

という周囲の意見が心の負担になる場合もあります。

これらのリスクを避けるためには、俗名で葬儀を行う旨を事前に菩提寺や家族としっかり話し合い、理解を得ることが重要です。

家族や周囲の理解を得るためのポイント

戒名をつけないという選択をする際には、家族や周囲の理解を得ることが大事です。

特に親族の中には、戒名が

「仏弟子としての証」

であり、亡き人が仏門に入る重要なステップと考える方もいらっしゃるでしょう。

このような場合、戒名をつけない理由を丁寧かつ明確に説明することが必要です。

まず、

「なぜ戒名が必要か」

についての理解を深めてもらうことがポイントです。

その上で、家族の経済的な事情や、無宗教であることなど、合理的な理由を挙げると納得されやすくなります。

また、俗名を使用しても戒名なしの葬儀や供養が可能であることを伝え、適切な供養方法を提案すると家族の安心感につながるでしょう。

さらに、戒名を自分でつけることを選ぶ方もいます。

この場合、仏教的な意味合いを持たせることで家族の納得が得られることもあります。

いずれにせよ、感情的な対立を避けるための丁寧なコミュニケーションが必要不可欠です。

これからの葬儀の新常識

多様化する葬儀のスタイル

近年、葬儀のスタイルは多様化しており、

「戒名なし」

の葬儀が選ばれるケースも増えています。

従来の仏式葬儀とは異なり、宗教色を極力抑えた無宗教葬や、お別れ会形式の葬儀など、個々の価値観やライフスタイルに合わせた弔いの形が広がっています。

特に家族葬の普及により、戒名や大規模な儀式に頼らず、親しい人々だけで静かに故人を送り出すスタイルが主流になりつつあります。

「なぜ戒名が必要か戒名とは」

と疑問を持つ方も増えており、必ずしも戒名を付ける必要がないことが知られるようになってきています。

これにより、戒名をつけない場合の負担や選択肢を考慮したうえで、経済的・精神的な負担を軽減できる方向へと変化しています。

社会的背景における戒名の変化

戒名の意義が変化してきた背景には、社会的価値観の変遷があります。

かつて戒名は仏弟子としての証であり、菩提寺との関係が密接な家庭が多かった時代には、葬儀の必須要素とされていました。

しかし、現代では菩提寺を持たない家庭が増加し、

「戒名がない葬儀」

や

「戒名なしで位牌なし」

の形を望む人も少なくありません。

また従来、戒名の階級や戒名料の高さが負担と感じられる傾向にありました。

「戒名料」

や

「戒名の値段」

「院号と戒名の違い」

などが注目される中、費用対効果を意識して戒名を省略するケースも増えています。

このように、戒名をつけないことへの需要が社会背景にも反映され、また選択肢として受け入れられるようになってきています。

戒名なしを選ぶ際の選択肢と未来の葬儀文化

戒名なしを選ぶ際には、いくつかの選択肢が考えられます。

一つは完全な無宗教葬で、戒名の代わりに俗名で位牌や納骨を行う形式です。

この場合、

「戒名なしの納骨」

として手続きが進められるため、特段の問題となることはありません。

葬儀社のサポートを受けつつ準備を進めることで、後の問題を防ぐことができます。

また、

「戒名を自分でつける」

というケースもあります。

この方法では、形式に囚われない故人らしさを表現できるため、個人の意思を尊重する弔いとなります。

ただし、家族間や伝統を重んじる地域では、

「戒名は要らない」

という選択が周囲との軋轢を生む可能性もあります。

そのため、家族や親族と十分に話し合い、理解を得ておくことが重要です。

未来の葬儀文化は、さらに多様性を増していくでしょう。

個人の自己表現の場として、従来の形式から解放されたスタイルが一般化すると予想されます。

戒名なしを選ぶ人々が増えることで、葬儀がより自由で温かいものへと進化していくのかもしれません。

まとめ

戒名とは、仏教における重要な要素として、故人が仏弟子となる証として授けられる名前です。

その歴史は長く、仏教の戒律や教えと深く結びついています。

一方で、現代社会においては

「戒名は要らない」

「戒名をつけない場合」

など、多様な価値観が生まれています。

特に、宗教にこだわらない葬儀や経済的な理由から

「戒名なしの葬儀」

を選択する方も増えており、

「戒名なしで位牌なし」

「戒名なしの納骨」

などの形も受け入れられる時代となっています。

戒名をつけない場合には、俗名で葬儀を行うことや位牌に俗名を記載する選択肢もあります。

ただし、その際には、家族や周囲の理解を得ることが重要です。

また、お寺や宗派による違いや、菩提寺における納骨時の対応も考慮しなければなりません。

戒名を選ぶかどうかは、経済的負担や宗教観、家族の意向などを総合的に検討する必要があります。

「戒名の値段」

や

「戒名料」

についての情報を正確に把握しつつ、

「戒名の付け方」

や

「戒名と法名の違い」

についても理解を深めることが大切です。

また、生前に自ら

「戒名を自分でつける」

という選択を考える方も増えています。

これからの葬儀文化は、宗教や伝統を尊重しつつも、個人や家族の多様な価値観を反映したものへと変化していくでしょう。

戒名が必要かどうかは一概には決められませんが、それぞれの状況に応じた最善の選択をすることが、故人を偲び、その生涯を尊重するための第一歩です。