神社参拝の際、何気なく行っている

「二礼二拍手一礼」。

しかし、中には

「二拝二拍手一拝」

という作法も存在することをご存知でしょうか?

この記事では、一見似ている二つの作法の基本的な流れから、お辞儀の角度に込められた

「礼」

と

「拝」

の意味の違い、そしてそれぞれの作法が広まった歴史的背景までを詳しく解説します。

これらの違いを知ることで、より深く神様への敬意を理解し、心からの参拝へと繋がるでしょう。

目次

「二礼二拍手一礼」と「二拝二拍手一拝」の基本的な作法

「二礼二拍手一礼」とは何か?

「二礼二拍手一礼」

は、多くの神社で用いられる一般的な参拝作法の一種です。

この作法は、神様への敬意と感謝の気持ちを表すための行動として広く知られています。

「二礼」

とは、お辞儀を2回行うことで神様に敬意を示す動作を指し、「二拍手」は両手を2回打つことで祈りを届ける意味があります。

そして最後に1回の

「礼」

をすることで神様への感謝と結びを表しています。

この作法は、初心者でも簡単に行えるシンプルな流れが特徴であり、初詣や日常の参拝時に広く実践されています。

「二拝二拍手一拝」とは何か?

「二拝二拍手一拝」

は、伝統的な参拝作法であり、特に日本の神道文化の中で重要視されている礼法です。

「拝」

とは、体を深く90度に折り曲げて行う深いお辞儀で、神様への崇敬の念をさらに強く表現するものとされています。

この作法の特徴は、

「二拝」

で深いお辞儀を2回行い、次に

「二拍手」

で神様へ感謝やお願いの心を伝え、最後に改めて

「一拝」

の深いお辞儀を行うという流れにあります。

この形式は神道における厳かな儀礼として用いられることが多く、多くの神社の正式な参拝作法として採用されています。

基本の動作とそれぞれの流れ

「二礼二拍手一礼」

と

「二拝二拍手一拝」

はいずれも似た流れを持っていますが、その中でも細かな違いがあります。

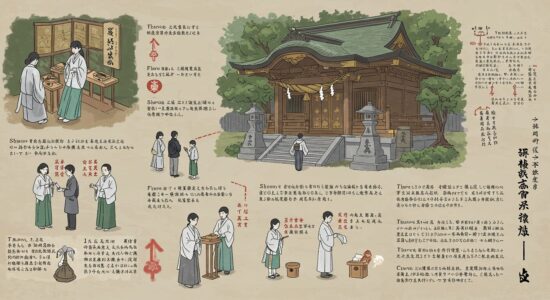

まず、参拝者は神社の鳥居をくぐる前に軽く一礼を行い、参道の中央を避けて歩みます。

そして、手水舎(ちょうずや)で手や口を清めた後、賽銭箱の前で参拝作法に入ります。

「二礼二拍手一礼」

の場合、お辞儀の深さは必ずしも厳密ではなく、30度から90度までの範囲で状況や自身の礼儀意識に応じて行われることが一般的です。

柏手を2回打った後、手を合わせて願いをかけ、最後に軽いお辞儀をして一連の流れを終えます。

一方、

「二拝二拍手一拝」

では、90度の深いお辞儀が求められ、より丁寧で格式ある姿勢が求められます。

深いお辞儀を2回した後、拍手を2回打ち、その際に心を込めて願いを唱えます。

そして最後に再度90度の深いお辞儀で締めくくります。

これにより、神様への最大限の敬意を表すことができます。

これらの作法の違いを理解したうえで、神社や地域の伝統に合わせた形で参拝を行うことが、正しいマナーといえるでしょう。

特に

「二礼二拍手一礼」

と

「二拝二拍手一拝」

の違いを知ることで、神様への敬意をより深く感じ取る作法を実践することができます。

「礼」と「拝」の違いが示すお辞儀の深さ

「拝」の90度の深いお辞儀とは

「拝」

とは、文字通り深い敬意を示す行為で、相手に対して最も謹んだ姿勢をとることを意味します。

一般的には、腰を90度に深く折り、しっかりと時間を取って頭を下げます。

神社での参拝作法で使われる

「二拝二拍手一拝」

の

「拝」

は、この形式で行われます。

この深いお辞儀は神様への最大限の尊敬と感謝を表現しており、特に正式な場や重要な儀式で採用されています。

「礼」の30~45度の浅いお辞儀とは

一方で、

「礼」

はよりカジュアルな敬意を示す形式のお辞儀とされ、身体を30度から45度程度倒す動作を指します。

「二礼二拍手一礼」

の

「礼」

では、必ずしも深いお辞儀が求められるわけではなく、一般的な丁寧さを反映した作法です。

この違いからも、

「礼」

と

「拝」

は場面に応じた使い方が求められていることがわかります。

神社での礼儀作法に込められた意味

神社における礼儀作法には、参拝者が神様に敬意を表し、感謝や祈りを奉げる意味が込められています。

「拝」

と

「礼」

の深さの違いはその気持ちをより正確に表現する道具として機能しています。

「二礼二拍手一礼」

と

「二拝二拍手一拝」

の違いを理解することで、その背景にある意味や意図を学び、正しい姿勢で神様への敬意を示すことができるのです。

神様への尊敬は、動作の一つ一つに表れるものであり、作法を重んじた丁寧な態度を心がけることが大切です。

歴史と背景から見る「二礼二拍手一礼」と「二拝二拍手一拝」の成り立ち

神道での参拝作法の変遷

神道における参拝作法は、時代とともに少しずつ形を変えてきました。

古代から神社は神々を祀る神聖な場所として崇められ、神様への感謝や願いを伝えるための作法として、拝礼作法が整備されていきました。

当初は個々の神社で定められた作法が多く見られ、それぞれに独自の形式が存在しました。

その後、時代が進む中で

「二拝二拍手一拝」

といった作法が多くの神社で広まり、現在の基本的な形式として確立されました。

しかし、この形式が全国的に統一されたのは比較的近代のことで、地域や神社ごとに見られる違いは歴史の名残ともいえます。

明治期の神仏分離と拝礼作法の統一

参拝作法が明確に統一された背景には、明治時代の神仏分離が関係しています。

それまでの日本では、神仏習合と呼ばれる形式で神道と仏教が混在していました。

しかし、明治政府は神道を国家の正式な宗教と位置づけ、仏教との明確な分離政策を進めました。

この過程で、神道の参拝作法が整理され、全国的な統一ルールとして

「二拝二拍手一拝」

が推奨されるようになりました。

これにより、神仏習合時代の影響を受けた多様な作法が徐々に統一され、現在の形式が定まったのです。

この変更は、明治以降の近代化や国民的な神社参拝の普及を目的として行われました。

各神社ごとの違いとその背景

一方で、

「二拝二拍手一拝」

と

「二礼二拍手一礼」

の違いが示すように、神社ごとに作法の細部が異なる場合も少なくありません。

これは、地域や神社ごとの歴史的背景や文化的な要素が影響しているためです。

たとえば、伊勢神宮のような特定の神社では、参拝作法やお辞儀の角度などが独自の規範によって定められています。

こうした違いを尊重し、地域ごとの作法に従って参拝することも神道の大事な礼儀といえます。

「二礼二拍手一礼」が広まった背景や普及した理由

「二礼二拍手一礼」の現代における解釈

「二礼二拍手一礼」

は、現代の神社参拝において広く親しまれ、標準的な作法となっています。

この作法は、神様への深い敬意を表すと同時に、祈願や感謝の気持ちを慎ましく伝える方法とされています。

特に明治時代以降の神仏分離政策によって、神道の作法が分かりやすく統一される中で普及したものです。

この流れの中で

「二礼二拍手一礼」

がシンプルで覚えやすい作法として定着したと考えられます。

現代では、この作法が単に形式的な手順ではなく、心を清め、神聖な空間で自分を見つめ直す機会としても解釈されています。

例えば、二礼は神様への深い感謝を、二拍手は場を清める音と祈りの鼓動を意味し、最後の一礼では未来への祈願が込められています。

このように

「二礼二拍手一礼」

は、神様と礼節を持ったコミュニケーションを取る、一つの象徴的な行為とも言えます。

教育やガイドラインから見る作法の広まり

「二礼二拍手一礼」

が広く知られるようになった背景には、学校教育や地域の伝統行事における作法指導が大きく寄与しています。

特に、日本の小学校や中学校では、初詣や郷土学習などの一環として正しい参拝方法を学ぶ機会が多いです。

その中で

「二礼二拍手一礼」

は、神様への感謝や礼儀の大切さを学ぶ上での象徴的な手段として取り上げられています。

さらに、神社庁や宗教団体などから発表される作法ガイドラインも、作法の普及に一役買っています。

こうしたガイドラインは明確で実践的であり、

「二拝二拍手一拝」

と

「二礼二拍手一礼」

の違いや、参拝時に気を付けるべき注意点を易しく解説しているため、多くの人がその影響を受けています。

観光地としての神社も多くの外国人観光客を迎える中で、英語や他言語での案内も進むなど、国際的な広がりも見られます。

参拝時の注意点とマナー

神社は神聖な場所であり、参拝時には独特のマナーを守ることが重要です。

「二礼二拍手一礼」

と

「二拝二拍手一拝」

の違いを理解したうえで作法に従い、心を込めて行うことが大切です。

参拝時の基本の流れとして、まず鳥居をくぐる際は軽く一礼します。

そして、参道の中央を避け、ゆっくり進むことが基本です。

手水舎では手や口を清め、賽銭箱の前では慌てることなく心を落ち着けます。

その後、

「二礼二拍手一礼」

を行いますが、この際、お辞儀の深さに注意し、良い所作を意識しましょう。

神社ごとに作法が若干異なる場合もあるため、案内板や神職の方の説明を確認することも大切です。

また、参拝中や神域内では大声で話したり、飲食をしたりすることは避けましょう。

神様への敬意を表す行動が、何よりも重要なマナーとなります。

まとめ:正しい作法と心構え

重要なのは敬意をもって臨むこと

神社での参拝は、ただ形式に沿って動きを行えば良いというものではありません。

その根本にあるのは、神様に対する敬意と感謝の気持ちです。

「二礼二拍手一礼」

と

「二拝二拍手一拝」

の違いに注目が集まるのは、そこに込められた深い礼儀と文化的意味が背景にあるからです。

例えば、参拝作法において深々としたお辞儀をすることで、心からの敬意を示すことができます。

正しい動きに意識を向けつつ、神様に敬意を払う心構えを大切にしたいものです。

「礼」と「拝」の違いを知る意義

「二礼二拍手一礼」

と

「二拝二拍手一拝」

の違いを理解する上で重要なのは、

「礼」

と

「拝」

が示すお辞儀の深さです。

「礼」

は30~45度

「拝」

は90度のお辞儀を指します。

この差は単なる動作の違いではなく、神様への敬意と感謝の度合いを象徴するものです。

深いお辞儀である

「拝」

は特別な敬意を示し、浅いお辞儀である

「礼」

は日常の挨拶や丁寧さを表現します。

この違いを知り正しい作法を学ぶことで、参拝の際に動作ひとつひとつに確かな意味を見出すことができます。

また、

「二礼二拍手一礼」

が一般的に広まった背景を考慮すると、それが時代や地域の影響を受けて作られた、現代に適した形であることが分かります。

正しい作法の理解を通じて、心を込めた参拝ができるようになり、神社での体験がさらに豊かなものとなるでしょう。